丵

___________________________________________________________________丵

巐挊乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿 戞擇恾_ _________

丂

俫俷俵俤 丂 擭昞丒抧恾 丂 嶲峫暥專 _______________

丂<

乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿

戞擇恾丂 嶰偮偺棳傟丂丂丂

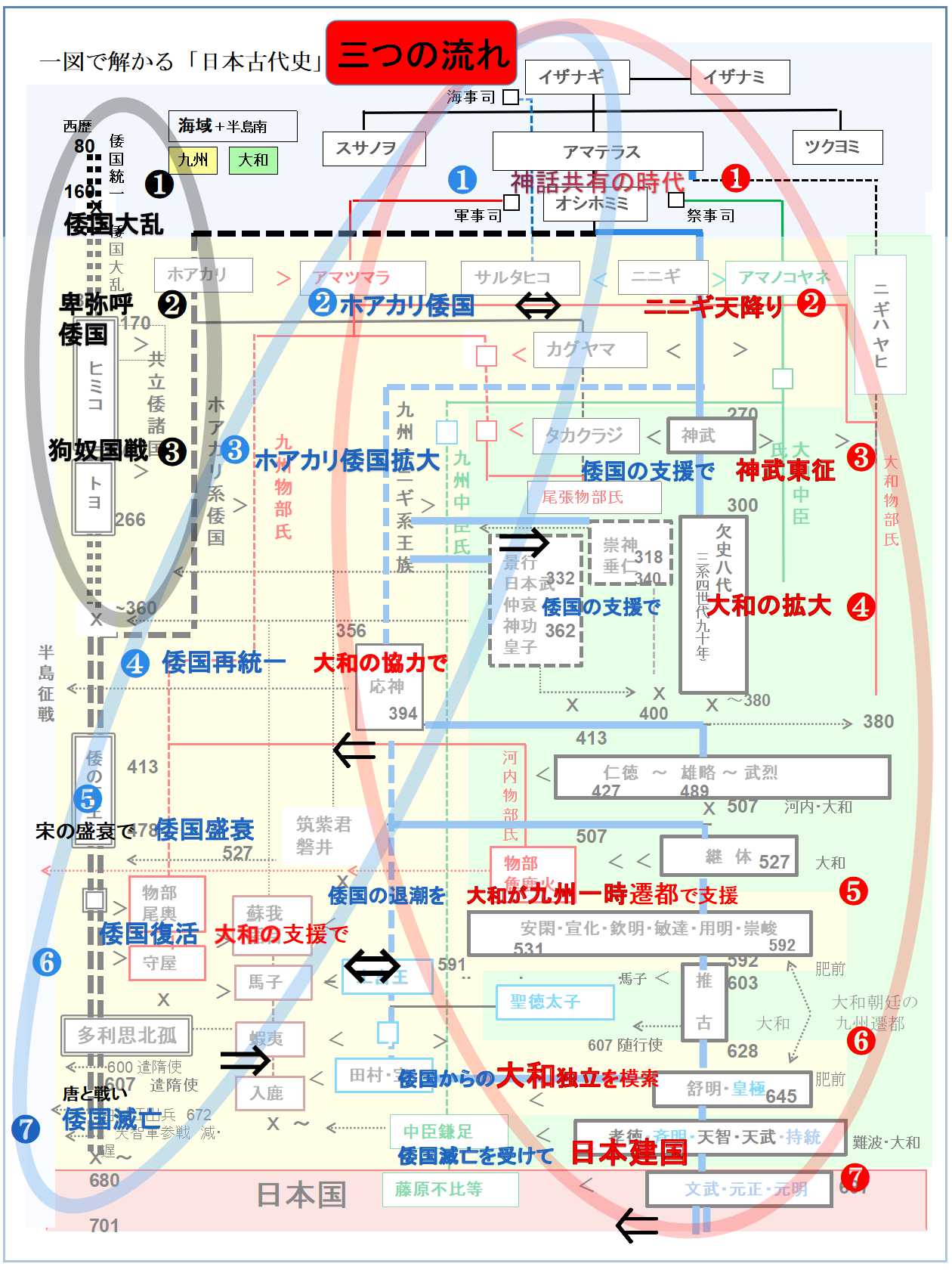

丂丂 丂丂.丂丂 丂丂.丂丂 乽擔杮屆戙巎偺巒傔乿傪棟夝偡傞嶰偮偺棳傟傪尦恾偵廳偹偰嶰偮偺懭墌偱帵偟偨丅乽斱栱屇宯榒崙乿乮崟懭墌乯丒偙傟傪嵞摑堦偟偨乽儂傾僇儕宯榒崙乿乮惵懭墌乯丒乽僯僯僊宯戝榓崙乿乮愒懭墌乯偱偁傞丅

帪戙偲嫟偵曄壔偟偨嶰幰偺娭學傪丄偦傟偧傟偺懭墌偵婰偟偨仠仠仠儃僞儞傪僋儕僢僋偡傟偽乽夝愢暥乿傪昞帵偱偒傞丅

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

丂 丂丂丂丂丂丂夝愢偼崟娵丒惵娵丒愒娵儃僞儞偺僋儕僢僋偱丂丂丂丂丂戞擇恾僩僢僾傊丂仾丂丂丂丂

戞擇恾丂嶰偮偺側偑傟丂夝愢暥丂丂乮儃僞儞夝愢偲廳暋乯丂

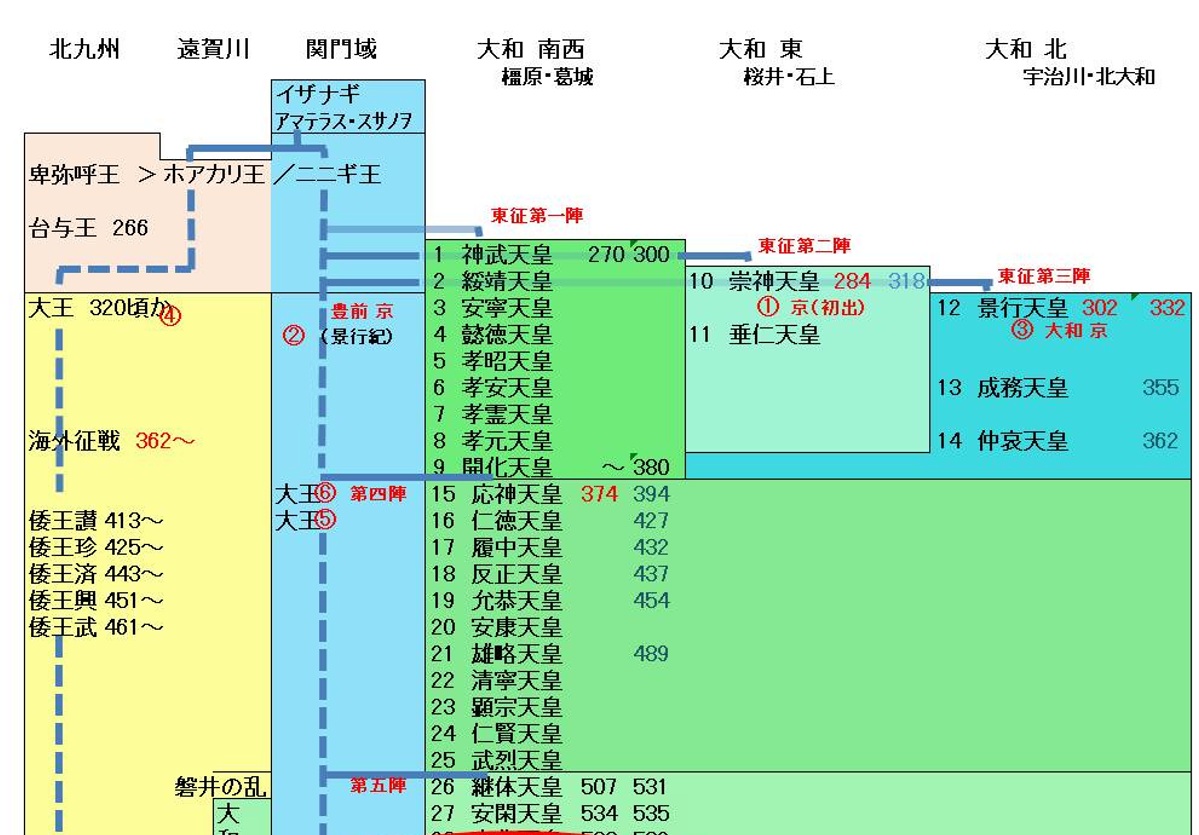

仠701丂❶❶❶丂乽榒崙乿偺嶰偮偺棳傟

❶ 偼拞崙巎偑婰弎偡傞乽榒崙乿 乮偺偪偺乽斱栱屇榒崙乿乯偱偁傞丅乽娍彂抧棟帍乿丒乽屻娍彂乿丒乽榘巙榒恖揱乿偼乽杒偼挬慛敿搰惣娸偐傜撿偼乽埳搒崙乮巺搰乯乿傑偱偺奀嫭堟彅崙偲偝傟傞乮屻娍彂乯丅乽堦扷乮撿娯偱乯摑堦偟偨偑丄惣楋160乣180擭偵榒崙戝棎乿乮屻娍彂乯偲偁傞丅

榒崙乮亖奀嫭崙壠丄屻娍彂乯

❶丂傪昅幰偼乽傾儅僥儔僗崙乿乮偺偪偵乽儂傾僇儕榒崙乿乯偲屇傃丄❶偺乽榒崙昐梋崙乿乮屻娍彂乯偺堦偮偲峫傞丅崻嫆偺堦偮偼乽榒崙戝棎乿偺堦晹偲巚傢傟傞婰弎偑乽擔杮彂婭乿偵偁傝丄乽傾儅僥儔僗偑堦懓傪墦夑愳棳堟偵憲傝偙傫偱僗僒僲儝堦懓偲憟偭偨丄傾儅僥儔僗堦懓乮儂傾僇儕乯偑彑偭偰僗僒僲儝偼崙忳傝偟偰弌塤偵戅偄偨乿偲偁傞乮恄戙婭乯丅

乽儂傾僇儕榒崙乿偲屇傇崻嫆偼乽乮斱栱屇榒崙傪嵞摑堦偟偨乯榒崙墹偺慶偼傾儅僥儔僗偺懛儂傾僇儕乿偩偐傜偱偁傞乮昅幰戞擇挊乽崅揤尨偲擔杮偺尮棳乿戞巐丒榋復偱榑徹丄傑偨埲壓偺戞屲恾傕嶲徠乯丅

偨偩丄擔杮彂婭偼乽榒崙晄婰嵹偺曽恓乿偵傛傝丄擔杮彂婭偵乽儂傾僇儕榒崙乿乽儂傾僇儕恄榖乿偼婰偝傟偰偄側偄丅

❶丂崙忳傝偺屻丄傾儅僥儔僗偼掜懛僯僯僊傪嵳帠墹偲偟偰乽拀巼擔岦彫屗乿乮壓娭巗旻搰彫屗乯偵憲傝偙傫偩乮揤崀傝乯丅乽傾儅僥儔僗崙❶❶乿偼偺偪偵乽儂傾僇儕乮孼乯宯榒崙❶乿偲乽僯僯僊乮掜乯宯戝榓崙乮掜乯❶乿偵暘偐傟偨偑丄尦傪偨偩偣偽乽傾儅僥儔僗乿丄偦偺晝慶乽僀僓僫僊乿偵偮側偑傞乽恄榖傪嫟桳偡傞摨慶摨懓乿偱偁偭偨丅

僯僯僊恄榖偺帇揰乮恄戙婭乯

❶❶❶

偼偄偢傟傕撿娯乣杒嬨廈偵傑偨偑傞奀嫭崙偱偁傞偐傜恾偱偼壓抧傪敄惵偱帵偟偨丅

仠702丂❷❷❷丂斱栱屇偺榒崙摑堦

榒崙戝棎擇廫擭偺屻丄榒彅崙偺墹偨偪偼斱栱屇傪嫟棫偟偰戝棎傪廂懇偝偣偨丅

傾儅僥儔僗崙偼偦偺拞偱丄偐側傝庡梫側栶妱傪壥偨偟偨偲峫偊傞丅偦偺棟桼偼乽戝棎偺棟桼偑敿搰偐傜偺榒恖偺棎擖乿偩偲慜崁偱弎傋偨丅偦偺嫲傜偔拞怱偵儂傾僇儕墹偑嫃偨偐傜偩丅側偤側傜丄儂傾僇儕墹偼僒儖僞僸僐搉奀慏抍乮懳攏乯傪攝壓偵傕偪丄撿娯惢偺揝晲婍偺岎堈傪埇傝丄奀杒彅懓偺搉奀偺庡摫尃傪帩偭偰偄偨偐傜偩丅峏偵丄杒嬨廈偱僗僒僲儝偲孞傝曉偟愴偄丄偦傟偵彑棙偟乮乽崙忳傝鏉乿乯丄戝棎廂懇偺堦抂傪庡摫偟偨偲峫偊傜傟傞丅

榒崙乮亖奀嫭崙壠丄屻娍彂乯

偙傟傜傪攚宨偵丄墦夑愳堟傪乮奼戝乯乽傾儅僥儔僗榒崙❷乿偲偟偰彅墹傪庡摫偟偰斱栱屇傪嫟棫偟偨壜擻惈偑偁傞丅峏偵掜僯僯僊傪嵳帠墹偲偟偰屇傃婑偣偰娭栧奀嫭堟偺娗棟傪擟偣偨❷丅斱栱屇偼嵳帠墹偲偟偰惌帠彅墹偺忋偵嫃傞乽嵳惌乿擇廳峔憿側傜丄傾儅僥儔僗榒崙傕僯僯僊嵳帠墹乛儂傾僇儕惌帠墹偺嵳惌擇廳峔憿偩偭偨壜擻惈偑偁傞丅

乽斱栱屇榒崙❷乿丒乽傾儅僥儔僗崙 ❷❷乿偄偢傟傕杒嬨廈偱偁傞偐傜抧怓傪墿怓偲偟偨丅

仠703丂❸❸❸丂嬬搝崙愴

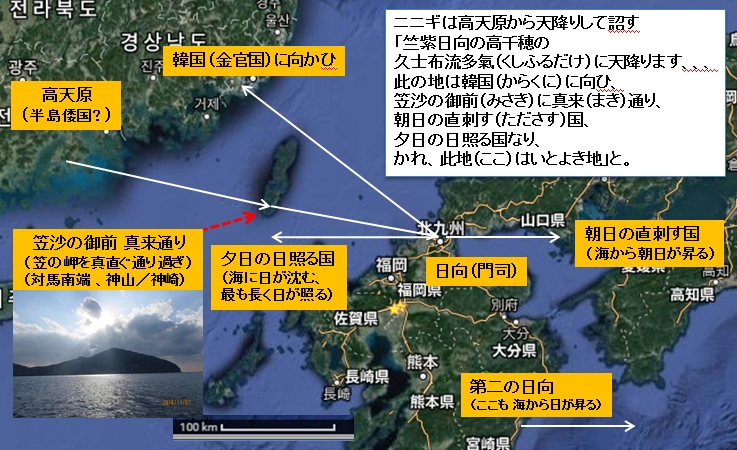

榒崙戝棎傪廂懇偝偣偨斱栱屇偼撿偺嫼埿乽嬬搝崙乿偲愴偄傪巒傔偨乮榘巙榒恖揱乯丅儂傾僇儕偼惓柺偺拀屻愳偵弌恮偟丄僯僯僊偼儂傾僇儕偐傜乽巕僇僌儎儅偲暔晹孯偺堦晹乿傪暘梌偝傟丄嬬搝崙偺攚屻媨嶈偵棨楬岦偐偭偨乮僇僌儎儅偺夝愢儃僞儞20嶲徠乯丅乽僯僯僊撿惇乿偱偁傞丅僯僯僊偼媨嶈偵栧巌偺乽擔岦乿偺抧柤傪堏怉偟偨丅

僯僯僊撿惇乮拀巼擔岦偐傜媨嶈擔岦傊丄棨楬丄恄戙婭乯

偙偺帪僯僯僊嵳帠墹偼孯帠巌暔晹巵傪暘梌偝傟偰丄乽嵳帠墹乿偐傜惌帠丒嵳帠傪書偊傞乽僯僯僊墹乿偵曄幙偟偨偲峫偊傜傟傞丅偦傟偼乽僯僯僊偼僀僓僫僊惞抧傪釰傞嵳帠巌偺堦晹傪儂傾僇儕偵備偩偹丄儂傾僇儕惌帠墹傕惌帠巌丒嵳帠巌傪書偊傞乽儂傾僇儕墹乿偵側偭偨偙偲丄乽傾儅僥儔僗崙乿偼乽儂傾僇儕崙乿偲乽僯僯僊崙乿偺乽孼掜崙乿偵暘偐傟偨偙偲傪堄枴偡傞偱偁傠偆丅

嬬搝崙愴偼寛拝側偔媥愴偵側偭偨傛偆偩丅儂傾僇儕崙偼朙偐側拀屻愳堟傪摼傞偙偲側偔丄偝傝偲偰乮斱栱屇嫟棫偺暯榓嫤掕偱乯嬤椬榒彅崙椞傪峌傔庢傝偡傞偙偲傕偱偒側偐偭偨丅僯僯僊崙傕嵞愴偵旛偊偰媨嶈擔岦偱掕拝偣偞傞傪摼側偐偭偨偑丄偙偺抧曽偼壩嶳奃戜抧偱栱惗堫嶌揔抧偱偼側偐偭偨丅巕懛偺恄晲偼偮偄偵搶惇傪寛堄偡傞丅儂傾僇儕榒崙傕偙傟傪巟墖偟偨乮娭栧偱偺墦惇弨旛乯丅

偙偺搶惇愴棯偼惉岟偟丄恄晲偑戝榓偺堦妏偵嫆揰傪妋曐偡傞偲丄儂傾僇儕榒崙偼戞擇恮偲偟偰娭栧堟偵巆偭偰偄偨僯僯僊宯巟懓偺悞恄偵搉棃宯暫抍乮搶娍丄嬨廈旘捁乯偺堦晹傪晅偗偰攈尛偟偨丅悞恄偼戝榓搶晹偵椞搚傪摼偰掕拝偟偨乮恄晲宯偲暲懚乯丅

恄晲丒悞恄丒宨峴偺廋惓嵼埵擭丂乮乽暲棫乿傪帵偟偰偄傞乯

偦傟傪妋擣偟偰儂傾僇儕榒崙偼戞嶰恮偲偟偰丄娭栧堟偵巆偭偰偄偨僯僯僊宯巟懓偺宨峴偵搉棃宯暫抍傪梌偊偰攈尛偟偨丅宨峴偼塅帯愳堟傪杮嫆偵奺抧偵揰嵼偡傞搉棃宯偲楢実偟偰婭埳丒忋墇丒悾屗撪奀偵椞抧傪峀偘偨丅

偙偺恄晲宯丒悞恄宯丒宨峴宯偼擔杮彂婭偼廲偵偮側偄偱堦宯偲偟偰偄傞偑丄掕昡偁傞帪戙廋惓朄偵廬偊偽嶰宯偼暲棫偟偨僯僯僊宯摨懓偱偁傞丅

懄偪丄乽斱栱屇嫟棫乿乮嬨廈撪暯榓嫤掕乯偑乽儂傾僇儕榒崙偺搶曽巙岦乿傪惗傒丄偦傟偑乽僯僯僊宯偺搶曽奼戝乿傪惉岟偝偣偨偺偩丅

仠704丂❹❹❹丂儂傾僇儕榒崙偺嵞摑堦乮榒偺屲墹傊乯

斱栱屇丒戜梌嫟棫偺嫤掕偑曵傟丄榒彅崙乮嬨廈彅崑懓乯偺怘偄崌偄偑巒傑偭偨乮惣楋300擭崰乮悇掕乯乯丅嫤掕偺娫丄撈傝搶曽偱椡傪拁偊偨儂傾僇儕宯乛僯僯僊宯偼弖偔娫偵嬨廈傪暯掕偟偨乮宨峴婭乮榒崙晄婰嵹偩偑乯乯丅偦偺屻傕孎廝乮搉棃宯乯偺骐缁偵擸傓偑丄儂傾僇儕宯墹偼拠垼乛恄岟乛晲撪廻擧傪屇傃崬傫偱偦偺搉棃宯廻擧暫抍傪孎廝摙敯偵怳傝岦偗惉岟偝偣偨乮撆偵偼撆傪丄恄岟婭丄乯丅

偙偺寢壥丄儂傾僇儕榒崙偼斱栱屇宯榒崙傪宲彸偡傞宍偱榒崙嵞摑堦偵惉岟偟偨丅偙傟偵嫤椡偟偨朙慜乮娭栧堟乯偺僯僯僊巟懓墹傕暋悢崙傪廬偊傞戝墹偲側偭偨乮師挊僽儘僌戞35榖乯丅

峏偵丄偙偺朙慜戝墹偼偺偪偵僯僯僊宯嶰宯乮恄晲宯丒悞恄宯丒宨峴宯乯傪摑崌丒宲彸偡傞宍偱戝榓揤峜墳恄揤峜偵懄埵偟偨丅偙偙偵傾儅僥儔僗宯嶰戝墹暲棫偑幚尰偟偨丅

嶰嫗乮戝墹偺搒乯暲懚偑帵偡傾儅僥儔僗宯嶰戝墹乮榒崙嘋丒朙慜嘇丒戝榓嘊乯

仠705丂❺❺丂榒崙偺惙悐偲戝榓

儂傾僇儕宯榒崙❺乮埲壓榒崙乯偼戝榓❺乮僯僯僊宯乯偺嫤椡偱嬨廈嵞摑堦丒楍搰摑堦乮弶乯傪壥偨偟丄懕偄偰奀奜惇愴偵恑傫偩丅偙偙偱傕墳恄棪偄傞搶曽孯偑戝妶桇偟丄奀奜偱偼擔杮崙偲屇偽傟偨乮❺丄尒橍偟崙柤丄梇棯婭乯丅惌帠丒孯帠柺偱偼椉幰❺❺偼傎乁摨奿偩偭偨傛偆偩偑丄榒崙❺偼憊偵挬峷偟偰楍搰廆庡崙傪擣傔傜傟偨丅

偙傟傪婡偵丄榒崙偼嫮偔側傝夁偓偨戝榓偺椡傪嶍偛偆偲丄墳恄宯偺墹摑偑抐愨偡傞偲丄偡偐偝偢朙崙僯僯僊宯偺墳恄屲悽懛傪宲懱揤峜偲偟偰憲傝崬傫偩❺丅榒崙廆庡崙懱惂偼姰惉偟偨偐偵尒偊偨❺丅

墳恄屲悽懛宲懱偑榒崙偺朙慜崙偐傜憲傝崬傑傟偨乮搶惇戞屲恮乯

偲偙傠偑丄憊乮撿挬宯乯偑杒榘乮杒挬宯乯偵攕傟偰柵朣偡傞偲丄榒崙❺偼楍搰廆庡尃丒奀奜孯帠尃偺崻嫆傪幐偄丄媫懍偵悐戅偟偨乮擟撨偺憆幐側偳乯丅偦偙傊拀巼偺孨斨堜乮戝榓宯嬨廈崑懓乯偺斀棎偑偁傝丄榒崙偼朣崙偵昺偟偨❺丅

偦傟傪媬偭偨偺偑戝榓偺宲懱偩❺丅宲懱偼戝榓戝墹懄埵偵嵺偟偰榒崙戝墹乛朙崙僯僯僊墹偑屻傠弬偵側偭偨偙偲偵壎媊傪姶偠丄巰椡傪恠偔偟偰斨堜偺棎傪捔埑偟偨丅

榒崙偼撪惌棫偰捈偟偵愱擮偟丄擟撨夞暅側偳傪宲懱偵擟偣偨丅帠幚忋偺乽奜岎廆庡尃傪堦帪揑偵戝榓偵埾擟丒堏忳乿偟偨偺偱偁傞丅

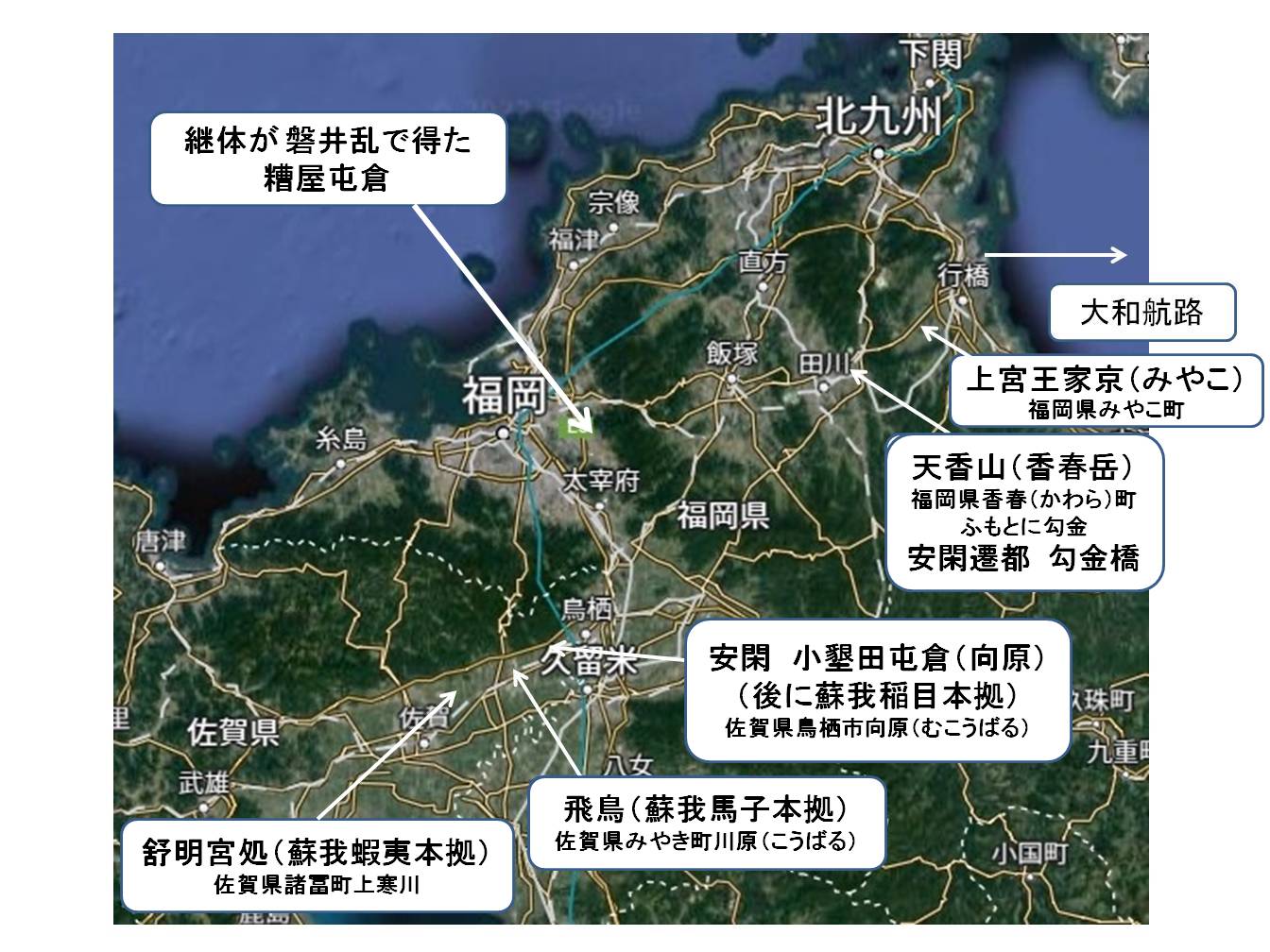

偙傟傪庴偗偰戝榓墹尃❺偼嬨廈朙崙岡嬥嫶偵堦帪揑慗搒傪壥偨偟偨乮埨娬婭534擭乯丅偙傟偼悇屆偺戝榓婣娨慗搒(603擭丄戝榓彫崵揷媨丄旍慜彫崵揷偺抧柤傪媨柤偵)傑偱70擭娫懕偄偨丅

宲懱偺憣壆撛憅丒埨娬偺岡嬥嫶

仠706丂❻❻丂榒崙偺暅妶偲戝榓偺撈棫柾嶕

榒崙❻偼撪惌廩幚偱暅妶偟丄慼変巵傪暟偒偮偗偰暔晹庣壆傪柵傏偝偣乮587擭乯丄慼変巵偵榒崙撪晹偺忋媨墹傪扴偑偣偰慼変巵偛偲捛偄弌偟(591擭)丄榒崙墹偺乽恊惌乿傪幚尰偟偨丅懡棙巚杒屒戝墹偼戝榓偵乽奜岎廆庡尃乿傪曉忋偝偣丄偦偺奜岎尃偱尛銨巊傪憲偭偨丅

戝榓❻悇屆揤峜偼奜岎廆庡尃傪幐偭偨偺偱丄嬨廈慗搒偺崻嫆傪幐偄丄戝榓彫崵揷媨偵婣娨慗搒偟偨乮603擭乯丅

擇夞栚偺尛搨巊(607擭)偵懡棙巚杒屒戝墹❻偼懳摍奜岎偺崙彂傪憲傝銨鄬掗傪搟傜偣偨丅偙偺帪悇屆❻偼彫栰枀巕傪悘峴巊偲偟偰憲偭偨偺偱丄鄬掗偼戝榓❻偵挬峷尃乮廆庡尃乯傪塧偵棤奜岎傪揥奐偟偨乮墦岎嬤峌嶔乯丅偦傟傪嫲傟偨榒崙❻偼懳摍奜岎傪曻婞偟偰挬峷偟偨偺偱丄悇屆❻偺挬峷尃偼斀屘偵偝傟偨丅偙傟傜偺宱堒偼銨彂偲悇屆婭偐傜偡傋偰撉傒庢傟傞丅

仠707丂❼❼丂榒崙柵朣偲擔杮崙寶崙

銨偑搨偵戙傢傞偲丄榒崙偼嵞傃懳摍奜岎偵峉傝丄乽搨偵尛巊偼偡傟偳丄挬峷偣偢乿傪娧偄偨❼丅偦偺嫇嬪偑敀懞峕攕愴乮662擭乯偱偁傞丅銨偑搨偵戙傢偭偰傕丄搨偼戝榓乮❼丄岶摽丒惸柧乯偵懳偡傞棤奜岎傪懕偗乽戝榓偑庡摫偡傞擔杮乮搶崙彅崙偺尒橍偟崙柤乯傪傑偲傔偰榒崙偐傜棧傟傠丄偦偆偡傟偽楍搰偺廆庡崙偲擣傔傛偆乿偲桿偄懕偗偨丅

乽敀懞峕愴乿偱偼戝榓偼媦傃崢側偑傜傕榒崙偵懕偄偰嶲愴偟偨❼丅戝榓偼惸柧曵屼傪棟桼偵嶲愴傪抶傜偣丄婯柾傪敿尭偟丄憗婜揚戅傪偟偰榒崙偺懌傪堷偭挘偭偨丅偦傟傕堦攕場偲側傝丄榒崙偼搨孯恑挀傪庴偗丄橒橲壔偝傟偨偺偪柵朣偟偨❼丅

乽榒崙傪宲彸偡傞乿偲偟偨揤晲偵懳偟丄帩摑偼揤抭偺乽恊搨挬峷楬慄乿傪嵦傝丄暥晲偼擔杮崙傪寶崙偟偰搨偵挬峷傪婅偄弌偨❼丅搨偼乽擔杮崙偼榒崙偲偳偆堘偆丠摨偠側傜揋偩丄堘偆側傜崙彂傪採弌偟傠乿偲梫媮偟偨傛偆偩乮媽搨彂乯丅崙巎擔杮彂婭偼乽榒崙晄婰嵹乿偲偡傞偙偲偱丄搨偺梫媮偵懳墳偟偨偺偩丅

埲忋丄楍搰偺屆戙巎偼偙傟傜乽嶰偮偺墹尃乮嶰偮偺側偑傟乯偺墹尃堏摦偺暔岅乿偲棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞丅

幚偼丄忋弎嶰墹尃偺堿偵戞巐偺朙崙墹尃偑抐懕揑偵昞傟傞乮忋媨墹尃乯丄偙傟偵偮偄偰偼戞敧恾乽堿偺庡栶丄忋媨墹尃乿偱夝愢偡傞丅

戞擇恾丂夝愢暥丂椆丂丂丂丂丂丂丂儁乕僕僩僢僾傊

戞擇恾丂 嶰偮偺棳傟丂丂丂

丂丂

戞屲挊 僽儘僌乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞 _______________

丂

嶰挊丂乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞 _______________

丂

師挊乽崅揤尨偲擔杮偺尮棳乿婛姧偛埬撪 _______

丂

弶挊乽榒崙捠巎乿婛姧丂偛埬撪 _______________

丂

俫俷俵俤 丂 擭昞丒抧恾 丂 嶲峫暥專 _______________

丂<