丵

___________________________________________________________________丵

巐挊乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿 戞嶰恾丂 _________

丂

俫俷俵俤 丂 擭昞丒抧恾 丂 嶲峫暥專 _______________

丂<

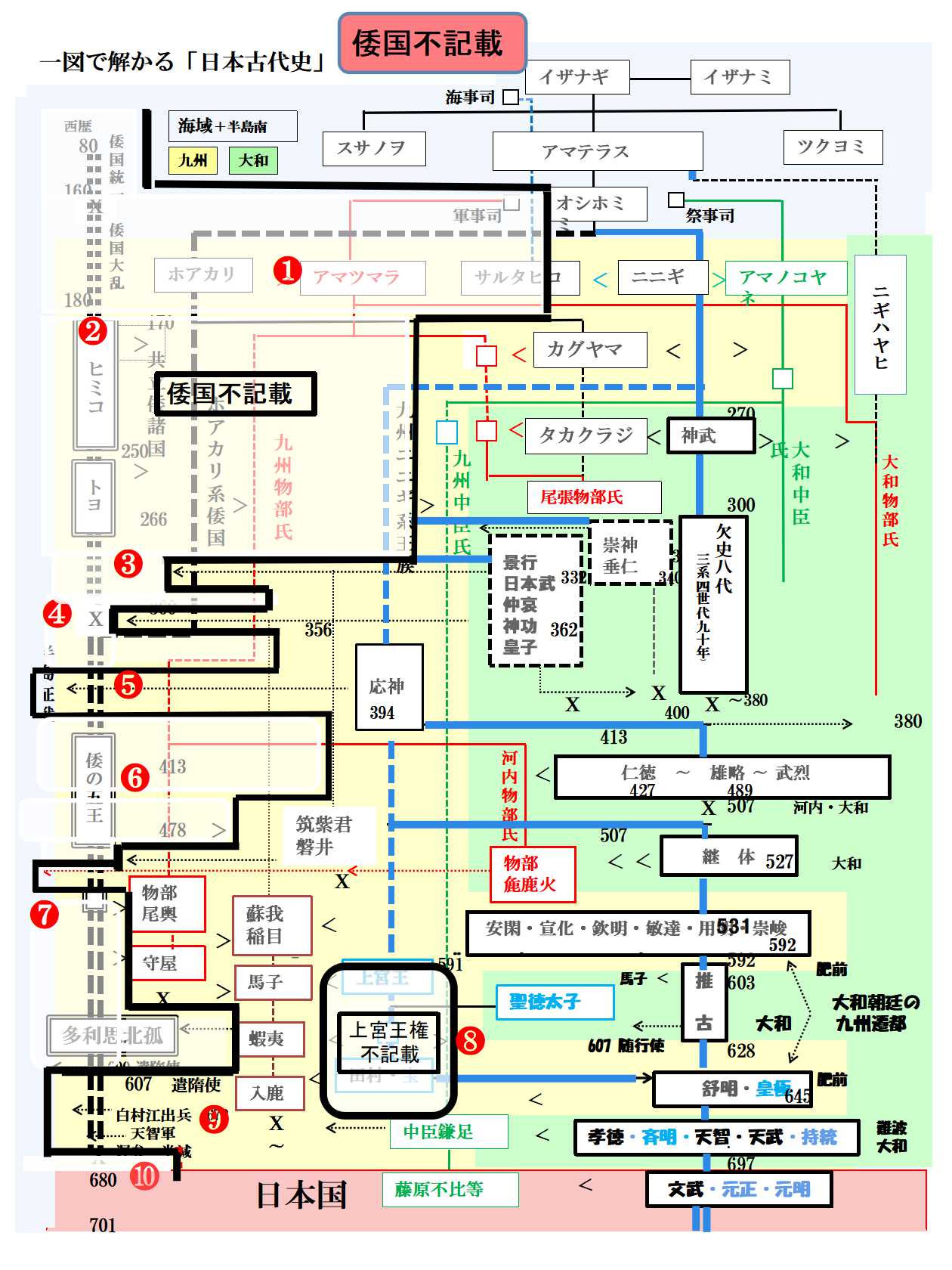

乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿

戞嶰恾 乽榒崙晄婰嵹乿偲偦偺棟桼丂丂丂

丂丂.丂丂

丂丂.丂丂

擔杮彂婭偼乽榒崙晄婰嵹乿偺曽恓偱曇嶽偝傟偰偄傞丅偦偺摦婡偼乽懳搨奜岎傊偺攝椂乿偩偲峫偊傜傟傞丅

榒崙柵朣屻丄擔杮崙傪寶崙偟偨暥晲揤峜偼尛搨巊傪攈尛偟偰乽挬峷奜岎乿傪婅偄弌偨丅搨偺斀墳偼乽榒崙偼搨偲愴偭偨揋偩乮敀懞峕愴偺偙偲乯丅擔杮崙偼榒崙偲摨偠崙偐丄傕偟偦偆側傜揋偩丅偦偆偱側偄偲尵偆側傜丄偦偺傛偆側崙巎傪採弌偣傛乿偲敆傜傟偨條偩乮媽搨彂乯丅榒崙偲擔杮偺娭學丄戝榓丒擔杮偺乮媦傃崢側偑傜偺乯嶲愴傪抦傝恠偔偟偨忋偱偺搨偺寶慜榑偱偁傞乮墦岎嬤峌嶔乯丅

乽榒崙側偳柍偐偭偨乿傕乽榒崙偲擔杮偼揋懳偟偨乿傕晄幚婰嵹偲側傞丅搨偼偦傟傪抦偭偰偄偨丅偩偐傜乽榒崙晄婰嵹乿偲偡傞偟偐柍偐偭偨偺偱偁傞丅偱偼壗偑晄婰嵹偲偝傟偨偺偐丄屻悽偺変乆偼壗傪曗姰偟偰擔杮彂婭傪撉傔偽椙偄偺偐丅師恾偱揰慄嵍懁偺敿敀晹暘偑偦傟偱偁傞丅偦偙偺愒儃僞儞僋儕僢僋偱乽壗偑晄婰嵹偲偝傟偨偺偐乿偺夝愢暥偑帵偝傟傑偡丅嘆 僋儕僢僋偐傜巒傔偰傒偰偄偨偩偒偨偄丅

丂 丂丂丂丂丂丂戞嶰恾僩僢僾傊丂仾丂丂丂丂

戞嶰恾丂乽榒崙晄婰嵹乿偲偦偺棟桼丂夝愢暥丂丂乮儃僞儞夝愢偲廳暋乯丂

仠711丂丂❶丂儂傾僇儕榒崙晄婰嵹偺棟桼

擔杮彂婭偼乽榒崙偺慶丄儂傾僇儕乿傪晄婰嵹偲偟偰偄傞丅丂僯僯僊偺孼偲偟偰柤偼堦擇夞弌偰偔傞偑丄乽榒崙偺慶儂傾僇儕乿偲偼婰偣側偄丅乽擔杮崙偺慶偼恄晲丄偦偺慶偼僯僯僊乿偲偡傞埲忋丄乽榒崙偲擔杮偼孼掜崙乿偲偼尵偊側偄偐傜偩丅搨偵偲偭偰乽揋偱偁偭偨榒崙偺孼掜崙偼揋乿偲側傞偐傜偩丅

挬峷尛搨巊乮701擭丄埦揷恀恖乯偵懳偡傞搨偺嵏栤偼乽擔杮崙偼乮敀懞峕偱愴偭偨乯榒崙偲摨偠崙偐丄堘偆崙偐丠丂摨偠側傜揋偩丅堘偆側傜偦偺崙巎傪採弌偣傛乿偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞乮媽搨彂乯丅

搨偼挿擭偺岎棳偱乽榒崙偲戝榓偼摨慶丒摨懓乿乽榒崙偼廆庡崙丄擔杮偼崙撪彅崙偩偑昅摢桭岲崙乿側偳彸抦偺忋偩偭偨丅挿擭椉幰傪墦岎嬤峌嶔偱棧斀偝偣傛偆偲偟偰偄偨埵偩偐傜乮岶摽婭丒惸柧婭乯丅

摉帪丄搨偼撪惌廳帇惌嶔偵揮偠偰偄偨偐傜丄擔杮偲潌傔傞愊傝偼側偐偭偨偑丄愴偭偨榒崙偺拠娫偩偐傜寶慜忋乽暿偺崙乿偲偡傞昁梫偼偁偭偨偺偩丅

仠712丂❷丂乽斱栱屇偺榒崙乿乮榘巙榒恖揱乯晄婰嵹

搨傊偺採弌傪憐掕偟偨擔杮彂婭曇幰偼晄梡堄偵拞崙巎彂偵怗傟傞偺偼旔偗偰偄傞條偩丅搨偺妛幰偺抦幆偵偼揋傢偸偐傜偩傠偆丅撧椙帪戙偺屻戙拲偵乽榘巙偵濰偔丄丄丄乿乽怶偺婲嫃拲偵塢偆丄丄丄乿側偳偁傞偑丄傓偟傠撧椙帪戙偺曽偑晄曌嫮偵懳偡傞帺妎偑懌傝側偄丅榒崙偺朰媝側偳偑偁傝丄乽榒崙晄懚嵼乿乽榒崙亖戝榓乿側偳偺乽晄幚婰嵹乿偺榓撉乮怳傝壖柤乯傪暯婥偱梕擣偟偰偄偔丅

仠713丂❸❹❺丂偺孎廝惇敯丒怴梾惇愴

丂宨峴婭❸丒拠垼婭❹偼嬨廈孎廝惇敯傪婰偟丄恄岟婭乣墳恄婭❺偼怴梾惇愴傪婰偟偰偄傞丅偦傟傜偵偼榒崙偼弌偰棃側偄丅偟偐偟丄婰婭偲奀奜巎椏乮嶰崙巎婰側偳乯偺専徹偐傜乽偙傟傜偺庡栶偼榒崙偱偁偭偰丄戝榓偼偙傟偵嫤椡偟偨榚栶偵夁偓側偄丅偟偐偟丄擔杮彂婭偼庡栶偺榒崙傪弌偣側偄棫応乮榒崙晄婰嵹乯丅彂婭偼晄婰嵹丒晄愢柧偩偑晄幚婰嵹丒漵憿偱偼側偄丄偲傢偐傞丅

宨峴乣儎儅僩僞働儖乣拠垼偑榒崙丒朙崙偵挿婜嫤椡偟偨棟桼偼丄宨峴偑榒崙乮儂傾僇儕宯乯偲偦偺堦晹偲側偭偨朙崙乮僯僯僊宯乯偐傜戞嶰師搶惇偲偟偰攈尛偝傟丄偦偺寢壥搶曽偱戝墹偵側傟偨偙偲傊偺壎曉偟偺懁柺偑宨峴婭偐傜撉傒庢傟傞丅

仠714丂❻丂乽榒偺屲墹乿晄婰嵹丂丂丂丂

憊彂乽榒偺屲墹乿偵偼戝榓傕戝榓揤峜傕弌偰棃側偄丅懠曽丄擔杮彂婭傕乽榒偺屲墹乿偵偮偄偰偺婰嵹偑柍偄乮屻弎乯丅偦偺棟桼偼丄乽偙偺帪戙丄椉幰偱楍搰傪摑堦偟偨偑丄椉幰偺幚椡偼漢峈偟偰偄偨乿偲峫偊傜傟傞丅

榒崙偼憊偵擣傔傜傟偨廆庡尃偵傛偭偰嫮偔側傝夁偓偨戝榓傪巟攝壓偵抲偙偆偲偟乮尛憊巊偵戝榓傪擖傟偢丠乯丄戝榓偼偦傟傪擣傔偮偮傕搶崙偺帺桼巟攝傪榒崙偵擣傔偝偣偨偲峫偊傜傟傞丅

梇棯婭屲擭忦偵昐嵪怴愶堷梡偺宍偱乽擔杮乿丒乽戝榒乿丄乽揤峜乿丒乽揤墹乿偑暲婰偝傟偰偄傞丅偙傟偑乽榒崙丒榒崙墹乿乽擔杮崙丒擔杮揤峜乿偑暲婰偝傟偰偄傞惓偟偄桞堦偺椺偩偑丄梇棯婭偼乽暲婰偟偨椉幰偼摨堦丄梇棯偼桞堦偺戝墹乿偲岆撉桿摫偡傞傛偆側彂偒怳傝偱偁傞丅屻悽偼峏偵椉曽偵乽傗傑偲乿乽偍偍偒傒乿偲怳傝壖柤偟偰偼偭偒傝岆撉偝偣偰偄傞丅

仠715丂❼丂乽榒崙揤墹乿傪乽揤峜乿偲婰偡婏庤

丂偙偺帪戙丄榒崙偼悐戅偟偰丄戝榓墹尃偵擟撨夞暅傪擟偣偨娭學偱丄戝榓墹尃偑嬨廈偵慗搒偟偨丅偦偺堊偵乽榒崙挬掛乿偲乽戝榓挬掛乿偑愙嬤丒僆乕僶乕儔僢僾偟偨丅榒崙戝楢偺暔晹旜梎丒庣壆偑戝榓戝楢傪寭偹丄戝榓戝恇慼変堫栚丒攏巕偑榒崙挬掛偐傜傕戝恇埖偄偝傟偨丅偦偙偱偺帠審乽暓嫵榑憟乿傗乽暔晹庣壆摙敯帠審乿偼乽傎偲傫偳榒崙挬掛偺帠審側偺偵丄戝榓挬掛娭學幰傕娭傢偭偰偄傞堊彂婭偵婰偝傟偰偄傞丅偳偆傗偭偰乽榒崙晄婰嵹乿偲惍崌偝偣偰偄傞偺偐丅

偙傟傜帠審偱偼乽榒崙戝墹乿傪乽揤峜乿偲婰偟偰層杻壔偟偰偄傞丅乽摉帪丄暋悢偺戝墹偑偄偰丄條乆側屇偽傟曽傪偟偰偄偨乮戝墹丒揤墹丒揤峜丒偍傎偒傒側偳乯丅偩偐傜亀揤峜亁昞婰偵摑堦偟偨乿偲偄偆尵偄栿傪梡堄偟偨偺偩乮嬙柧婭丒晀払婭側偳乯丅

仠716丂❽丂忋媨墹尃晄婰嵹丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

擔杮崙尛搨巊偑乽搨偵擔杮崙楍搰廆庡尃傪擣傔偰傕傜偆乿堊偵丄乽戝榓墹尃偼偙傟傑偱傕楍搰桞堦偺墹尃乿偲庡挘偡傞忋偱丄乽忋媨墹尃傕偁偭偨乿偲偼尵偊側偄偺偩丅偦偙偱慜崁偺庤朄偼乽忋媨戝墹乿傪乽揤峜乿偲婰偡椺偵傕巊傢傟偰偄傞乮悇屆婭乯丅偨偟偐偵偙偺帪戙乽嶰恖偺戝墹乮偍傎偒傒乯乿偑暲棫偟偰偄偨偐傜丄擔杮彂婭曇嶽幰偼塀偡偺偵嬯楯偟偨栿偩乮師挊僽儘僌戞23榖嶲徠乯丅

仠717丂❾丂尛銨巊婰帠偺榒崙晄婰嵹丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

乽尛銨巊乿偵娭偡傞巎椏偼擇偮偟偐側偄丅乽銨彂乿偲乽悇屆婭乿偱偁傞丅擇偮偺婰帠偼乽堦抳偡傞婰弎乿偲乽堦抳偟側偄婰弎乿偑偁傞丅堦抳偡傞偐傜乽擇偮偺暥彂偼摨堦帠愌傪婰偟偰偄傞乿偲峫偊傜傟偰偄傞丅屆棃偺乽掕愢乿偱傕丄怴偟偄乽嬨廈墹挬愢乿偱傕偦偺揰偼堎榑側偄丅偟偐偟丄堦抳偟側偄晹暘偵偮偄偰偼乽拞崙懁偺岆夝乿乽擔拞偺棫応偺堘偄乿乽悇屆婭偺晄幚婰嵹丒漵憿丒摉梡乿側偳條乆側夝庍偑偁傞丅掕愢偼乽銨彂偵偼榒崙墹偼抝掗偲偁傝丄彈掗悇屆偱偼側偔惞摽懢巕偺偙偲偩乿偲偟丄懠曽丄嬨廈墹挬愢偼乽尛銨巊偼嬨廈榒崙墹乮抝墹乯偺攈尛偱偁傞丅悇屆婭偼榒崙巎偺搻梡偩乿偲偡傞丅

偟偐偟丄擇偮偺巎椏傪榑棟揑偵撉傓偲丄擇偮偺巎椏偼偦傟偧傟偺奜岎尨懃偵婎偯偔棫応偺堘偄偼偁傞偑嬌傔偰榑棟揑偵彂偐傟偰偍傝丄棫応偺堘偄偼偁偭偰晄婰嵹偼偁偭偰傕晄幚婰嵹偼柍偄丄偲撉傔傞丅晄堦抳偵尒偊傞億僀儞僩偼丄銨彂偼乽棤奜岎晄婰嵹乿偺尨懃偵懃傝丄榒崙偲偺岞幃奜岎偩偗傪婰偟丄悇屆偲偺棤奜岎偼暁偣偰偄傞丅悇屆婭偼乽榒崙晄婰嵹乿偺懳搨奜岎尨懃偵懃傝丄尛銨巊攈尛幰榒崙墹偲庡巊傪暁偣丄悇屆偺攈尛偟偨彫栰枀巕悘峴巊偩偗傪婰偟偰偄傞丅偦傟傜傪棟夝偡傟偽丄擇巎椏偩偗偱慡懱憸偑惍崌惈椙偔攃埇偱偒傞丅専徹偼昅幰嶰挊戞屲復偙偪傜丅

仠718丂❿丂乽榒崙柵朣晄婰嵹乿

丂擔杮彂婭偼榒崙柵朣傪婰偟偰偄側偄丅乽榒崙晄婰嵹乿偑曇廤曽恓偩偐傜偱偁傞丅偦偟偰搨偼偦傟傪晄怰偵巚偭偰偼偄側偄丄帺暘偨偪偑柵朣偝偣偨偺偩偐傜丅攷懡晅嬤偵挀棷偟偨偲巚傢傟傞搨孯偼680擭崰丄杮崙帠忣偵傛傝揚戅偟偨丅偦偺帪傪傕偭偰丄榒崙丒榒崙墹懓偺徚懅偼搑愨偊偨丅側偵偑偁偭偨偐悇偟偰抦傞傋偟偱偁傞丅昐嵪傪柵朣偝偣偨嵺偺搨孯偼昐嵪嵿曮傪堦愗崌愗偝傜偄丄昐嵪恖曔椄1枩恖傪拞崙偵楢峴偟偨丅偩偐傜丄憐憸偡傞丄丄丄

乽681擭偺偁傞栭丄攷懡榩偺寎昽娰偱搨挀棷孯偺嵟屻偺揚戅孯慏抍傪憲傞憲暿偺墐偑奐偐傟偨丅偙傟偵偼橒橲榒崙偺榒崙墹丒墹懓丒戝恇丒彨孯傜偑偙偧偭偰嶲壛偟偨丅柧擔偐傜偼撈棫傪夞暅偡傞丄偲偺婜懸傪崬傔偰偺娊憲夛偱傕偁偭偨丅

梻擔偺挬偵偼攷懡榩偺搨孯孯慏偺慏塭偼傑偭偨偔徚偊偰偄偨丅弌峘偟偨偺偩丅偦偟偰丄丄丄慜栭偺墐偐傜偼晅偒揧偄傕娷傔偰扤傕婣傜側偐偭偨丅峴曽晄柧偱偁傞丄寎昽娰偺寈旛堳傕椏棟恖傕丄丄丄丅偦偟偰丄偳偙偐傜偐塡偑棳傟偰棃偨丅偙偺晄怰帠偵偮偄偰岥偵偡傞幰偑偄偨傜丄斵傜偼惗偒偰婣傜側偄丄偲丅偦傟偼搨孯偺偄偮傕偺鉭岥椷偲摨偠偩偭偨丅巆偝傟偨幰偼側偵偑偁偭偨偐憐憸偱偒偨丅偦偟偰栙偭偰丄惗偒偰偄傞偙偲丄婣偭偰偔傞偙偲傪婩傝懸偭偨丅偟偐偟丄偩傟傕婣偭偰偙側偐偭偨丅屻悽丄搨偺帒椏偵傕忣曬偼慡偔柍偄丄丄丄乿 丅

戞嶰恾丂丂夝愢暥丂丂丂椆

戞嶰恾 乽榒崙晄婰嵹乿偲偦偺棟桼丂丂丂

丂<

屲挊 僽儘僌乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞

_______________ 丂

巐挊乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿岞奐拞

_________ 丂

嶰挊丂乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞

_______________ 丂

師挊乽崅揤尨偲擔杮偺尮棳乿婛姧偛埬撪

_______ 丂

弶挊乽榒崙捠巎乿婛姧丂偛埬撪

_______________ 丂

丂<