丂

戞 47 榖丂崅揤尨偼偳偙偐

丂抧恾偱傂傕夝偔婰婭恄榖丂

2026.02

2寧11擔偼寶崙婰擮擔丄変偑崙偺婲尮偵棫偪栠偭偰傒傛偆丅

恄晲偼擔岦偐傜搶惇偟戝榓偱寶崙偟偨丄偲偝傟傞丅崱夞偼丄慮慶晝僯僯僊僲儈僐僩乮傾儅僥儔僗偺懛乯偑崅揤尨偐傜擔岦偵揤崀偭偨偦偺乽揤崀傝儖乕僩乿傪媡偵偨偳偭偰崅揤尨偵偨偳傝拝偗側偄偐丄抧恾傪懡梡偟偰捛偭偰傒偨偄偲巚偆丅

仠丂崅揤尨偐傜擔岦傊偺揤崀傝

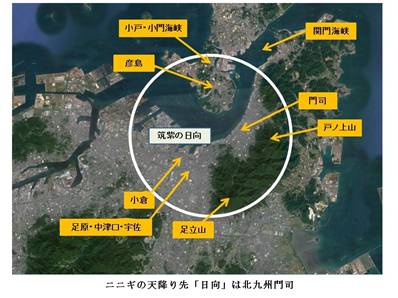

恄晲搶惇偺弌敪抧乽擔岦崙亖媨嶈乿偼堎榑偺側偄偲偙傠丅乽恄晲偼擔岦崙屷揷乮偁偨乯偺昋傪斳偲偟偨乿乮恄晲婭乯偲偁傝丄乽媨嶈導擔撿巗屷揷乿偵斾掕偝傟偰偄傞丅

慮慶晝僯僯僊偑揤崀偭偨偺偼乽擔岦偺廝偺崅愮曚曱乿乮恄戙婭嬨抜乯偲偁傝丄偦偺斾掕抧偼揱彸傪慿傞偺偱傏傗偗傞偑乽僯僯僊偼屷揷偺昋僐僲僴僫僒僋儎僸儊傪斳偲偟偨乿乮恄戙婭嬨抜乯偲偁傞偐傜恄晲婭偲惍崌偟丄摨偠偔乽擔岦偺廝偺崅愮曚曱亖屷揷亖媨嶈乿偲偝傟偰偄傞丅 屆帠婰偵傕乽乮僯僯僊偼乯幈巼擔岦偺崅愮曚偵揤崀傝丄妢嵐屼慜乮偐偝偝偺傒偝偒乯偵恀棃乮傑偒乯捠傝丄挬擔偺捈乮偨偩乯巋偡崙丄丄丄偄偲媑乮傛偒乯抧偲徺偡乿偲偁傝丄乽搶曽偵挬擔傪幷傞搰偑柍偄媨嶈亖擔岦乿偼懨摉偲偝傟偰偄傞丅 偱偼丄偳偙偐傜棃偨偐丠 乽崅揤尨乿偩丅偦偺乽崅揤尨乿偼偳偙偐丠丂偦傟偼恄榖偺悽奅偩偐傜乽揤乿偲偝傟丄偁傞偄偼乽丠乿偲偝傟偰偄傞丅偩偐傜丄乽揤崀傝偺儖乕僩乿偺抧恾傪帵偣偽壓恾偲側傞丅

丂

僯僯僊偺揤崀傝丂崅揤尨丠 仺 擔岦崙

丂 拲1丂屆帠婰丂恄戙 乽乮僯僯僊偼乯幈巼擔岦偺崅愮曚丄丄丄偵揤崀傝傑偡丄丄丄乮僯僯僊偼徺偟偰乯崯偺抧偼娯崙乮偐傜偔偵乯偵岦傂丄妢嵐偺屼慜乮傒偝偒乯偵恀棃乮傑偒乯捠傝丄挬擔偺捈乮偨偩乯巋偡崙丄梉擔偺擔徠傞崙側傝丄偐傟丄崯抧乮偙偙乯偼偄偲媑乮傛乯抧乮偲偙傠乯偲徺偡丄丄丄乿 拲2丂丂婭恄戙嬨抜杮暥丒堦彂擇丒巐丒榋乮梫巪乯 乽僯僯僊偼擔岦乮傂傓偐乯偺廝偺崅愮曚偺曯偵崀偭偨丄丄丄乮拞棯乯丄丄丄屷揷乮偁偨乯偺妢嫹擵嶊乮偐偝偝偺傒偝偒乯偱旤恖屷揷僇僔僣僸儊乮亖僐僲僴僫僒僋儎僸儊乯偵夛偆乿

仠丂揤崀傝鏉偺乽宱桼抧乿偦偺侾丂擇僇強偺乽擔岦乿

幚偼丄婰婭傪暪偣撉傓偲乽僯僯僊揤崀傝鏉乿偵偼乽宱桼抧乿偑偄偔偮偐婰偝傟偰偄傞丅

梒帣偺僯僯僊偼拀巼擔岦偵揤崀偭偨偑乮 * 婰乯丄偦偺屻乮惉恖偟偰丄棨峴偺乯梀峴乮仏仏婭乯偱峳傟偨憠偣抧乮垻慼丠乯傗媢懕偒乮嬨廳嶳丠乯傪捠偭偰崙扵偟偟偰乮仏仏丂婭乯丄屷揷乮亖擔岦崙丄慜愡乯偱寢崶偟偰偄傞乮婭乯丅乽梒帣乣惉恖傑偱偺拀巼擔岦乿偲乽寢崶偟偰廧傒拝偄偨屷揷亖擔岦崙乿偼廬棃愢偱偼摨堦帇偝傟偰偄傞偑丄幚偼暿抧偐傕偟傟側偄丅

暿抧側傜偽乽拀巼擔岦乿偲偼偳偙偐丠丂婰婭偵偼僯僯僊偺擔岦偵愭棫偭偰乽僀僓僫僊乮僯僯僊偺慮慶晝乯偑拀巼擔岦偺彫屗偱釹乮傒偦偓乯傪偟偨乿偲偁傞乮婭恄戙屲抜堦彂榋丒廫乯丅偙偙偵偼乽彫屗乮偍偳乯丒彫栧乮偍偳乯丒擇栧乮奀嫭乯乿偲傕偁傝丄嬨廈偱乽擇偮偺奀嫭乿偲偁傟偽娭栧奀嫭丒彫栧乮偍偳乯奀嫭乮壓娭巗乯偱偁傠偆丅乽擔岦偺彫屗乿偼尰壓娭巗彫屗丄乽拀巼擔岦亖尰栧巌堟乮嬨廈乯乿偲偄偆斾掕偑壜擻偩乮専徹偼愘師挊戞擇復愘師挊戞擇復仠314乯丅

丂

丂

仏 丂屆帠婰丂恄戙

乽乮僯僯僊偼乯幈巼擔岦偺崅愮曚丄丄丄偵揤崀傝傑偡丄丄丄乮僯僯僊偼徺偟偰乯崯偺抧偼娯崙乮偐傜偔偵乯偵岦傂丄妢嵐偺屼慜乮傒偝偒乯偵恀棃乮傑偒乯捠傝丄挬擔偺捈乮偨偩乯巋偡崙丄梉擔偺擔徠傞崙側傝丄偐傟丄崯抧乮偙偙乯偼偄偲媑乮傛乯抧乮偲偙傠乯偲徺偡丄丄丄乿

仏仏丂婭丂恄戙嬨抜杮暥丒堦彂擇丒巐丒榋乮梫巪乯

乽僯僯僊偼擔岦偺廝偺崅愮曚偺曯偵崀偭偨丄偦偺屻偺梀峴偺忬偼丄擇忋曯丒揤晜嫶丒晜弽丒銸幊嬻崙乮偦偟偟偺傓側偔偵丄峳傟偨憠偣抧乯傛傝撢媢乮傂偨偍丄媢懕偒偺乯鍷崙峴嫀乮偔偵傑偓偲傎傝偰丄崙扵偟乯傪宱偰丄屷揷挿壆乮偁偨偺側偑傗乯偺妢嫹擵嶊乮偐偝偝偺傒偝偒乯偱帠彑崙彑挿嫹乮偙偲偐偮偔偵偐偮側偑偝乯偵嬾偄丄旤恖屷揷幁埊捗昉乮偁偨偐偟偮傂傔丄斨挿昉偲傕丄栘壴奐栯昉乮偙偺偼側偝偔傗傂傔乯丄朙屷揷捗昉偲傕崋偡乯偵夛偆丄丄丄椝偼拀巼擔岦乿

仏

屆帠婰丂恄戙

乽乮僀僓僫僊乯丄幈巼乮偮偔偟乯偺擔岦乮傂傓偐乯偺媖乮偨偪偽側乯偺彫栧乮偍偳乯偺垻攇婒尨乮偁偼偒偼傜乯偵摓傝傑偟偰丄釹乮傒偦乯偓釶乮偼傜乯傊偨傑偄偒乿

僀僓僫僊偺拀巼擔岦偑偦偆偱偁傟偽丄乽僯僯僊偺揤崀偭偨拀巼擔岦乿乮婭乯傕拀巼擔岦乮栧巌堟丄婰婭乯偱偁傠偆偐丅栧巌偼搶惣偵奀偑奐偗丄僯僯僊偑揤崀偭偨帪偺徺乽崯偺抧偼挬擔偺捈乮偨偩乯巋偡崙丄梉擔偺擔徠傞崙側傝丄丄丄乿乮婰乯偵惍崌偡傞丅

僯僯僊偼偙偺拀巼擔岦偱惉恖屻丄棨峴偱崙扵偟偵弌偐偗丄垻慼傗嬨廳嶳傪宱偰媨嶈擔岦偵払偟丄偙偙傕乽挬擔偺捈巋偡抧乿偲偟偰乽擔岦乿偲抧柤堏怉偟偰掕廧傛偆偩丅偦傟偑擇僇強偺乽擔岦乿偲峫偊傜傟傞丅婰婭偼偙偺棨峴傕乽揤崀傝乿偵娷傔偰偄傞丅偙偺乽崙扵偟乿偼乽拀巼擔岦偺椞搚奼戝乿偺栚揑偑偁偭偨偲峫偊傞偑丄暋嶨側偺偱偙偙偱偼棯偡乮徻嵶偼摨戞擇復仠324乯丅

丂

僯僯僊偺梀峴乮棨峴丄乽撿惇乿偲屇傃偨偄乯

丂

偙偺宱桼抧傪壛偊偰慜恾傪彂偒姺偊傞偲壓恾偵側傞

丂

僯僯僊偺揤崀傝丂崅揤尨丠 仺 拀巼擔岦 仺 擔岦崙

丂

乽僯僯僊偼擔岦偺廝偺崅愮曚偺曯偵崀偭偨丄偦偺屻偺梀峴偺忬偼丄擇忋曯丒揤晜嫶丒晜弽丒銸幊嬻崙乮偦偟偟偺傓側偔偵丄峳傟偨憠偣抧乯傛傝撢媢乮傂偨偍丄媢懕偒偺乯鍷崙峴嫀乮偔偵傑偓偲傎傝偰丄崙扵偟乯傪宱偰丄屷揷挿壆乮偁偨偺側偑傗乯偺妢嫹擵嶊乮偐偝偝偺傒偝偒乯偱帠彑崙彑挿嫹乮偙偲偐偮偔偵偐偮側偑偝乯偵嬾偄丄旤恖屷揷幁埊捗昉乮偁偨偐偟偮傂傔丄斨挿昉偲傕丄栘壴奐栯昉乮偙偺偼側偝偔傗傂傔乯丄朙屷揷捗昉偲傕崋偡乯偵夛偆乿

婭丂恄戙屲抜堦彂榋

乽乮僀僓僫僊乯丄拀巼偺擔岦偺彫屗乮偍偳乯偺媖偺烒尨乮偁偼偒偼傜乯偵帄傝偰丄丄丄忋悾乮偐傒偮偣丄[拲1-9] 嶲徠乯偼偙傟偼側偼偩幘乮偼傗乯偟丄壓悾乮偟傕偮偣乯偼偙傟偼側偼偩庛乮偸傞乯偟偲偺偨傑偄偰丄偡側偼偪拞悾乮側偐偮偣乯偵戵乮偡偡乯偓偨傑傆乿

婭丂恄戙屲抜堦彂廫

乽乮僀僓僫僊乯丄埦栧乮偁偼偲乯媦傃懍媧柤栧乮偼傗偡偄側偲乯傪尒傞丄慠傞偵偙偺擇栧丄挭婛偵偼側偼偩媫乮偼傗乯偟丄屘偵媖偺彫栧乮偍偳乯偵娨岦乮偐偊乯傝偨傑偄偰漜乮偼傜乯偄戵乮偡偡乯偓偨傑傆乿

仠丂揤崀傝鏉偺宱桼抧偦偺俀丂擇僇強偺乽偐偝偝偺傒偝偒乿

婰婭偵偼乽偐偝偝偺傒偝偒乿傕擇僇強弌偰偔傞丅

梒帣偺僯僯僊偼擔岦偵揤崀傞捈慜丄妢嵐屼慜乮偐偝偝偺傒偝偒乯偱僒儖僞僸僐偺弌寎偊傪庴偗偰偄傞乮屆帠婰乯丅偙偺枽偼乽揤乮奀乯偺敧逅乮傗偪傑偨丄敧嵎楬乯丄忋偼崅揤尨傪岝乮偰傜乯偟壓偼埊尨拞偮崙乮僯僯僊偺帯傔傛偆偲偡傞抧丄揤崀傝愭丄擔岦乯傪岝乮偰傜乯偡恄乮悈愭埬撪恖乯乿乮屆帠婰乯偲偁傞丅

屆帠婰丂妢嵐偺屼慜乮傒偝偒乯乮梫巪乯

乽僯僯僊揤崀傝傑偝傓偲偡傞帪丄揤偺敧逅乮傗偪傑偨乯偵嫃偰丄忋偼崅揤尨傪岝乮偰傜乯偟壓偼埊尨拞偮崙傪岝乮偰傜乯偡恄偁傝丄丄丄杔乮偁乯偼崙偮恄丄柤偼墡揷旟屆恄乮偝傞偨傃偙偺偐傒丄埲壓僒儖僞僸僐乯側傝丄弌偱嫃傞強埲乮備偊乯偼丄揤偮恄偺屼巕揤崀傝傑偡偲暦偒偮傞屘偵丄乮妢嵐偺乯屼慜乮傒偝偒乯偵巇偊曭乮傑偮乯傜傓偲偟偰丄嶲岦帢乮偝傇傜乯傆丄偲傑傪偟偒丄丄丄乿

偙偺乽擔岦乿偑拀巼擔岦乮栧巌堟乯偩偭偨丄偲専徹偟偨乮慜愡乯丅偦偆偱偁傞側傜丄偦偙偵岦偐偆僯僯僊傪搑拞偺揤乮奀乯偺敧嵎楬偱弌寎偊偨乽偐偝偝偺傒偝偒乿偲偼懳攏撿抂偺枽乽恄嶈乮偙偆偞偒乯乿偱偼側偄偐乮昅幰愢乯丅丂妢偺宍傪偟偨嵒娾偺枽偱丄奀忋岎捠偺廳梫側栚報偱偁傞乮徻榑偼愘師挊戞擇復仠315乯丅

丂丂

丂丂

擇僇強栚偼乽僯僯僊偑擔岦崙乮媨嶈乯偵堏廧偟偰屷揷偺偐偝偝偺傒偝偒偱偙偺偼側偝偔傗傂傔偲寢崶掕廧偟偨乿乮婭乯偲偁傞乮慜弎乯丅偙偺嶈偑偳偙偐丄彅愢偁傞偑寛傔庤偑側偄丅僯僯僊偑懳攏偺乽偐偝偝偺傒偝偒乿傪乽媑抧柤乿偲偟偰屷揷偵抧柤堏怉偟偨偐傜偩傠偆丅

丂偙偺乽懳攏偺妢嵐屼慜乿傕僯僯僊揤崀傝偺宱桼抧偲偟偰彂偒姺偊壓恾偲偟偨丅

丂

僯僯僊偺揤崀傝丂崅揤尨丠 仺 妢嵐屼慜 仺 拀巼擔岦 仺 擔岦崙

丂

婭恄戙嬨抜杮暥丒堦彂擇丒巐丒榋乮梫巪乯

乽僯僯僊偼擔岦偺廝偺崅愮曚偺曯偵崀偭偨丄偦偺屻偺梀峴偺忬偼丄擇忋曯丒揤晜嫶丒晜弽丒銸幊嬻崙乮偦偟偟偺傓側偔偵丄峳傟偨憠偣抧乯傛傝撢媢乮傂偨偍丄媢懕偒偺乯鍷崙峴嫀乮偔偵傑偓偲傎傝偰丄崙扵偟乯傪宱偰丄屷揷挿壆乮偁偨偺側偑傗乯偺妢嫹擵嶊乮偐偝偝偺傒偝偒乯偱帠彑崙彑挿嫹乮偙偲偐偮偔偵偐偮側偑偝乯偵嬾偄丄旤恖屷揷幁埊捗昉乮偁偨偐偟偮傂傔丄斨挿昉偲傕丄栘壴奐栯昉乮偙偺偼側偝偔傗傂傔乯丄朙屷揷捗昉偲傕崋偡乯偵夛偆乿

仠丂揤崀傝鏉偺弌敪抧偦偺侾丂乽崅揤尨偼挬慛敿搰乿丠

偱偼丄妢嵐屼慜乮懳攏撿抂乯傪捠夁偡傞慜丄僯僯僊偑弌敪偟偨乽崅揤尨乿偼偳偙偐丠丂偝偡偑丄偦傟偼乽丠乿偱偁傞丅

偟偐偟僸儞僩偑偁傞丅僯僯僊偺弌敪抧偼杒嬨廈偱偼側偄乮栚揑抧偑栧巌側傜懳攏偵棃傞棟桼偼側偄乯丅懳攏偱傕側偄乮懳攏偼宱桼抧乯丅姌嶳偱傕側偄乮懳攏奀棳偱崲擄乯丅屆帠婰偵偼乽丄丄丄崯偺抧擔岦乮栧巌乯偼丄丄丄妢嵐屼慜乮偐偝偝偺傒偝偒乯偵恀棃乮傑偒乯捠傝丄丄丄崯抧乮偙偙乯偼偄偲媑乮傛乯抧乮偲偙傠乯乿乮慜宖乯偲偁傞丅乽恀棃捠傝乿偼乽妢嵐偐傜擔岦傑偱捈峴乮捈峲乯偱偒傞乿偲夝庍偝傟偰偄傞丅

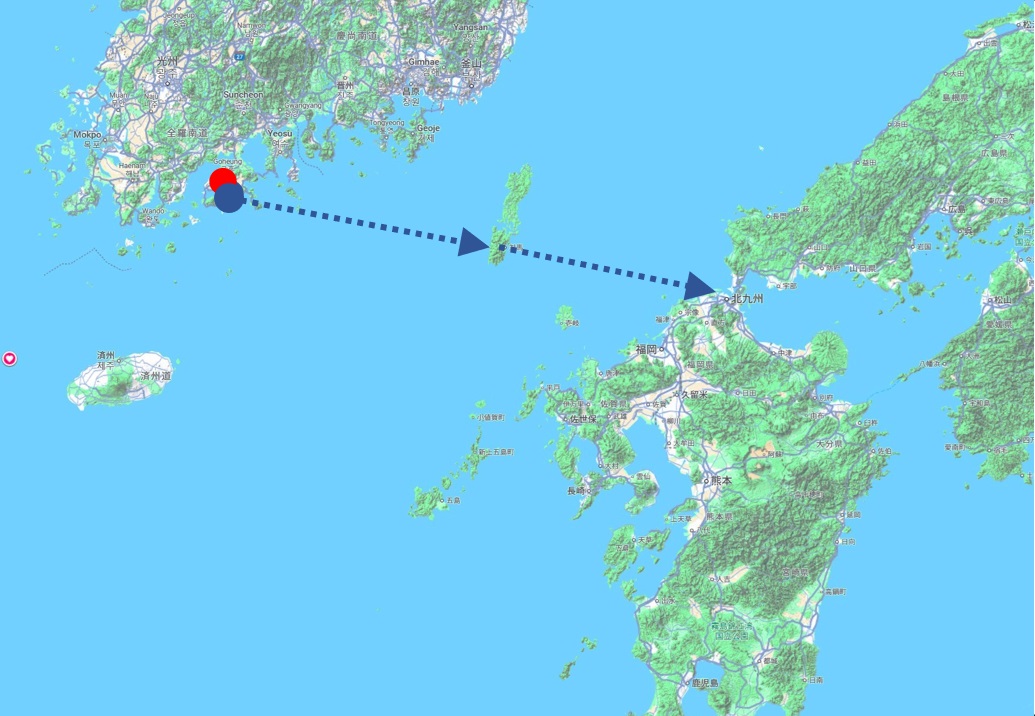

妋偐偵乽懳攏偐傜擔岦乮栧巌堟乯乿偼搑拞偵搰偑柍偄丅偟偐偟丄乽搑拞偵婑傟傞搰偑柍偄乿偼摉帪偺庤憜偓廙奀懓偵偲偭偰桳擄偄偙偲偱偼側偄丅梍傔尵梩乮媑偒抧乯偺棟桼偵側傝擄偄丅偦偆偱偼側偔乽恀棃捠傝乿偲偼乽奀棳偵忔傟偰捈峲偱偒傞乿偲夝庍偡傋偒偱偁傠偆丅偦偆偱偁傞側傜丄乽妢嵐屼慜丄恀棃傝乮恀偭捈偖捠傝夁偓乯乿偲夝庍偟丄乽崅揤尨偐傜擔岦傑偱丄乮妢嵐屼慜偱嬋偑傜偢偵乯恀偭捈偖捠傟傞媑偒抧乿偺梍傔尵梩偲傕夝庍偱偒傞丅

偙偺夝庍偐傜乽崅揤尨偲妢嵐屼慜偲擔岦乮栧巌乯偼堦捈慄乿偑壖憐偱偒傞丅偙偺弌敪揰側傜偽慡峴掱偑懳攏奀棳偵忔傟偰捈峲偱偒傞丅

偦偙偱丄擔岦乮栧巌乯丒妢嵐枽傪捈慄揑偵媡墑挿偡傞偲丄挬慛敿搰偵傇偮偐傞丅偦偙偑弌敪抧偐丠丂偊偭丄僯僯僊偺弌敪抧偑挬慛敿搰丠丠丂挬慛敿搰偑乽崅揤尨乿丠丠丠丂

丂

崅揤尨丠 仺 妢嵐屼慜 仺 拀巼擔岦 仺 擔岦崙

丂

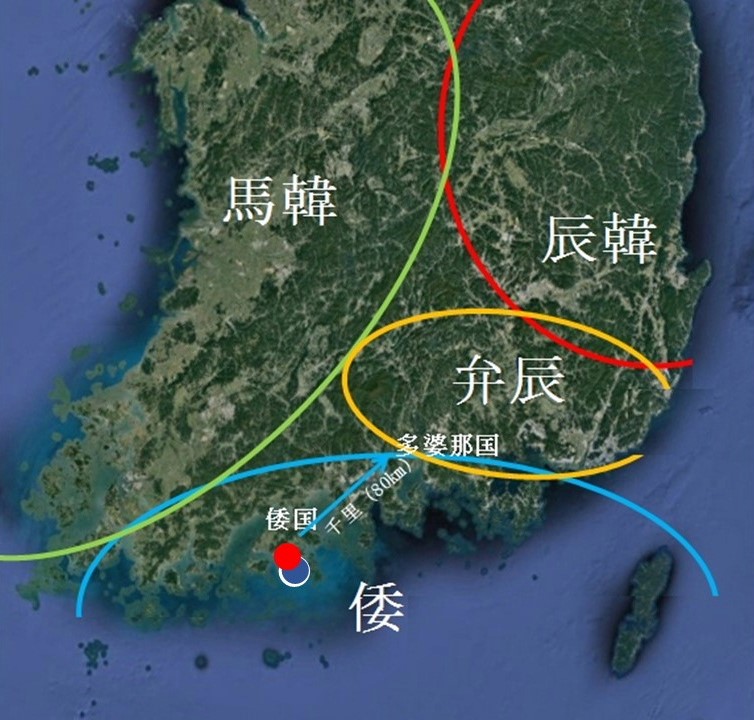

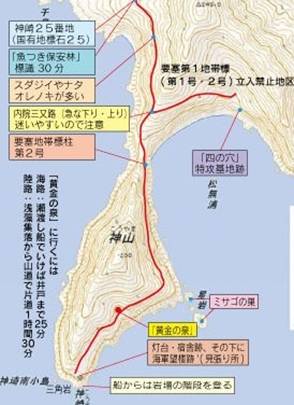

丂幚偼丄挬慛敿搰偵傕榒崙偑偁偭偨丄偲奀奜巎彂偑揱偊偰偄傞丅屻娍彂娯揱偵乽挬慛敿搰偵偼嶰娯乮攏娯丒曎娯丒扖娯乯偑偁傝丄偦偺撿乮晹乯偵榒崙偑偁傞乿偲偁傞乮壓恾乯丅偟偐傕丄嶰崙巎婰怴梾杮婭偵乽曎娯乮曎扖乯偺彫崙懡攌撨崙偺撿惣愮棦乮80噏乯偵榒崙偁傝乿偲偁傞 仏仏丅恾拞仠報偵奩摉偡傞乮奀偺岦偙偆偺擔杮楍搰偱偼傑偩屻娍偺擣幆奜乯丅

丂

屻娍彂娯揱丂嶰娯偲榒崙

丂

*丂愘挊乽崅揤尨偲擔杮偺尮棳乿45p

偦偺憹曗岞奐斉 乮僋儕僢僋乯index3.html#%E2%97%8F315

**丂嶰崙巎婰怴梾杮婭丂乽扙夝乮偩偭偐偄丄怴梾戞巐戙墹乯偼丄丄丄傕偲懡攌撨乮偨偽側乯崙乮曎扖偺彫崙乯偺惗傟丄丄丄偦偺崙偼榒崙搶杒堦愮棦乮80噏乯偵嵼傝丄丄丄乮扙夝墹偼乯榒崙偲岲岎傪寢傇(惣楋59擭)丄丄丄乿

丂偦偆偱偁傟偽丄乽僯僯僊偼敿搰偺榒崙仠偐傜棃偨壜擻惈偑偁傞乿偲夝庍偱偒傞丅

丂

崅揤尨乮敿搰榒崙丠乯 仺 妢嵐屼慜 仺 拀巼擔岦 仺

丂

仠 丂敿搰榒崙偐傜擔岦乮栧巌乯傊偺搉奀

偙偙偱婑傝摴偱偼偁傞偑妋擣偺偨傔丄摉帪偺榒恖偑懳攏奀嫭傪搉傞偲偒偺搉奀曽朄偵偮偄偰専徹偡傞丅

榘巙榒恖揱偵乽丄丄丄洈攏殸偵帄傞丄丄丄椙揷柍偔丄奀暔傪怘偟偰帺妶偡丄慏偵忔傝偰撿杒偵巗怡乮偟偰偒丄岎堈乯偡丄丄丄乿偲偁傞丅偙偙偱乽撿杒乿偲偼杒嬨廈偲撿娯傪巜偟偰偄傞偐傜丄懳攏奀懓偵偲偭偰奀嫭傪墲棃偡傞偺偼傓偟傠惗嬈偺椘偩偭偨偺偩丅偦偺帪偺搉奀偼庤憜偓偺傒偩偭偨偐丄庤憜偓偲斂偺暪梡偩偭偨偐丄傪峫嶡偡傞丅

栱惗搚婍偵昤偐傟偨廙偵偼斂拰偑柍偄丅偟偨偑偭偰丄屆帠婰丒擔杮彂婭偺恄戙帪戙偺榒恖偺峲奀偼乽恖椡乮庤憜偓乯乿偑庡懱偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅偦偆壖掕偟偨忋偱丄乽恖椡乮庤憜偓乯偱懳攏奀嫭偑忔傝愗傟傞偐丠乿偲偄偆専徹傪恑傔偨丅

1975擭偵偦傟傪幚徹偡傞偨傔偵妏愳弔庽巵偑恑傔偨庤憜偓幚尡廙乽栰惗崋乿偑懳攏奀嫭墶抐偵挧愴偟偰幐攕偟偰偄傞丅偦偺屻傕暋悢夞偺挧愴偑偁傞傛偆偩偑丄幐攕偟偰偄傞丅奀棳偑嫮偐偭偨偐傜偩丅奀棳偵媡傜偆堊偵憜偓庤偺悢傪憹傗偦偆偲慏傪戝偒偔偟偨偺偑幐攕偺堦場偩傠偆丅

偟偐偟丄奀懓側傜偽乽斀棳乿傪棙梡偡傞偙偲傪抦偭偰偄傞丅乽斀棳乮奀棳偑榩偵増偭偰塓姫偔媡岦偒暘棳乯乿傪巊偭偰増娸増偄偵慿忋乮搶

仺 惣乯偟偰偐傜懳攏奀棳乮惣

仺 搶乯偵忔傟偽墶抐壜擻偱偁傠偆丄偲悇嶡偱偒傞丅

丂

榒崙仠偺榒恖偨偪偑庤憜偓慏偱弌峘丒撿壓偡傟偽奀棳偵忔偭偰棳偝傟偰撿搶170噏偺懳攏偵拝偔偩傠偆乮壓恾嵁慄乯丅強梫帪娫偼昅幰偺儓僢僩宱尡乮峕偺搰40擭乯偐傜偺悇掕偩偑丄斂偵棅傜側偄庤憜偓偺慏偺懍搙擻椡傪3僲僢僩乮5.4km/帪乯* 丄揤岓丒挭棳乮懳攏奀棳丄1乣3僲僢僩乯偺娭學傕偁傝暯嬒1.5僲僢僩乮2.7噏/帪乯偲偡傞偲63帪娫乮2.6擔乯丄3擔埲撪偱懳攏偵拝偔寁嶼偵側傞丅捈峲3擔偼尩偟偄偑壜擻惈偁傞尰幚揑側寁嶼偩乮摿偵偙偺応崌偼懳攏奀棳偵忔傞曽岦偩偐傜梕堈乯丅4擔埲忋偼岲揤懕偒傪婜偟擄偔丄憜偓庤偺媥懅丒岎戙丒姷傟側偄忔媞偺旀楯丒慏悓偄傪峫椂偡傞偲尷搙傪挻偊傞**

丅

*丂 3僲僢僩偼奀棳傪忔傝愗傞堊偵偼昁恵丅杊攇斅晅偒娵栘廙偱暯嬒1.5僲僢僩丄岲揤懕偒丒枮寧傪慖傫偱憜偓庤10恖慜屻岎戙偱拫栭懕峲傪壖掕

**丂昅幰偺儓僢僩宱尡偐傜丅峕僲搰 仺 彫妢尨1000噏傪6恖偱儚僢僠4帪娫岎戙偱5擔偐偗偰搉奀偟偨丅

丂

榒恖偺懳攏奀嫭搉奀丂奀棳丒斀棳偺棙梡

丂

懳攏偱媥懅丒怘椏曗媼丒揤婥懸偪偟偰嵞弌敪丒撿壓偡傟偽丄奀棳偵棳偝傟傞偑丄摨偠偔150噏3擔埲撪偱娭栧奀嫭偵摓拝偡傞丅偦偺偁偲奀棳偺庛偄埨慡側増娸増偄偵搶傊惣傊偳偙偱傕峴偗傞丅

婣傝偼斀棳傪巊偭偰乽杒嬨廈増娸惣峲乮斀棳乯 仺 懳攏乮奀棳乯 仺姌嶳乮奀棳乯

仺 敿搰増娸惣峲乮斀棳乯乿偡傟偽栠傟傞乮忋恾惵慄乯丅尰戙偺擔杮拞偺嫏柉傕抧尦偺奀棳丒斀棳偼弉抦偟偰偄傞偟丄儓僢僩儅儞傕奣偹抦偭偰偄傞乮崟挭戝幹峴偼嶐擭暅媽偟偨偑丄偦偺塭嬁傕憡柾榩偱幚姶偱偒偨乯丅

寢榑偲偟偰丄乽奀棳傪抦傝恠偔偟偨榒恖偼庤憜偓慏偱懳攏奀嫭傪搉奀偱偒偨乿偲峫偊傜傟傞丅挿栰導榓揷摶嶻偺崟梛愇庤晙偑挬慛敿搰偱敪孈偝傟偰偄傞側偳丄怴愇婍帪戙偐傜懳攏奀嫭偵搉奀暔棳偑偁偭偨偙偲偐傜傕丄媈栤偺梋抧偼側偄丅

仠丂榒崙仠偼傾儅僥儔僗偺崙丠丂僀僓僫僊偺屘抧偼懳攏

丂僯僯僊偑榒崙仠晅嬤偐傜棃偨壜擻惈傪妋擣偟偨丅偱偼丄僯僯僊偼傾儅僥儔僗偺懛偩偐傜傾儅僥儔僗偼榒崙仠偺墹偩偭偨偺偩傠偆偐丠丂斲丄傾儅僥儔僗偼榒崙仠偱偼屻敪慻偩偭偨偲峫偊傞丅

側偤側傜丄傾儅僥儔僗偺晝僀僓僫僊偺屘抧偼懳攏偲峫偊傞丅偦偺崻嫆偼乽懳攏崑懓僒儖僞僸僐偲偺庡廬娭學乿乮屆帠婰乯丄乽僀僓僫僊偺崙惗傒乮僆僲僑儘搰搰惗傒鏉乯乿乮杮嫃愰挿夝庍乯丄乽僗僒僲儝丒傾儅僥儔僗偺椙揷憟偄乿丒乽僗僒僲儝偐傜偺崙忳傝乿丒乽僯僯僊偺揤崀傝乿側偳乮婰婭乯傎偲傫偳偑乽懳攏偵椙揷柍偟乿乮榘巙榒恖揱乯偐傜偺扙媝愴偲夝庍偱偒傞偐傜丄偲昅幰偼峫偊傞乮徻嵶偼摨戞堦復乯丅

傾儅僥儔僗偼晝偵屘抧懳攏偵婣偝傟偨乮帯傔傛丄偲乯丅偟偐偟懳攏偵椙揷偼柍偄乮榘巙榒恖揱乯丅偦偙偱丄榒崙仠傊嵞堏廧偟椙揷傪摼偰掜僗僒僲儝偺幑搃傪摼傞傑偱偵側偭偨傛偆偩乮婰婭丄徻嵶偼摨戞擇復仠312乯丅

丂

僀僓僫僊 仺 傾儅僥儔僗偺乽扙懳攏乮椙揷柍偟丄榘巙榒恖揱乯乿

丂

仠 丂婰婭恄榖偺幚懱偲攚宨

僯僯僊偺揤崀傝慜丄拞崙偺敿搰巟攝乮懷曽孲乯偑恑傒丄娯柉懓偺撿壓丒敿搰榒偺楍搰堏廧丒榒崙戝棎丒崙忳傝丒僯僯僊偺揤崀傝偲懕偄偨丅偟偐偟丄偦偺屻敿搰榒崙偺徚柵丒榒崙戝棎廂懇乮斱栱屇乯傊恑傓丅偦傟偑乽婰婭偺恄戙偐傜恖戙傊乿偺巒傑傝偱傕偁傞偺偩丅乽傾儅僥儔僗乣僯僯僊偺楍搰堏摦乿偐傜乽婰婭恄榖偺幚懱偲攚宨乿偑尒偊偰偔傞偺偱偼側偄偩傠偆偐

丠

丂

婰婭恄榖偺晳戜

丂

婰婭偺慶偼懳攏傪拞怱偲偡傞奀嫭偺奀懓偩偭偨偲峫偊傞丅奀傪丄奀棳傪抦傝恠偔偟偨奀懓偼奀忋岎堈乮揝婍乯偐傜栱惗堫嶌傊偺惗嬈揮姺傪恾傝丄乽懳攏扙弌 仺 拀巼擔岦乮僀僓僫僊丄崙惗傒丄杮嫃愰挿夝庍乯 仺 埊尨拞偮崙乮彫憅丄僗僒僲儝乯亄敿搰榒崙乮堦晹丄傾儅僥儔僗乯 仺 敿搰曻婞乮儂傾僇儕丒僯僯僊乯 仺 崙忳傝乮僗僒僲儝偼弌塤傊乯仺 撿惇乮僯僯僊丄崙搚奼戝乯 仺擔岦崙乮僯僯僊偐傜恄晲傊乯 仺 恄晲搶惇乮崙搚妉摼乯 仺 戝榓寶崙乿丄偙傟偑婰婭恄榖偺攚宨偲棳傟偩丄偲昅幰偼峫偊傞丅

戞47榖丂丂丂丂丂椆

栚師傊

丂丂 慜榖傊

丂丂 __________________________________