丂

戞 45 榖丂巼幃晹偲惔彮擺尵

2024.09

丂

丂

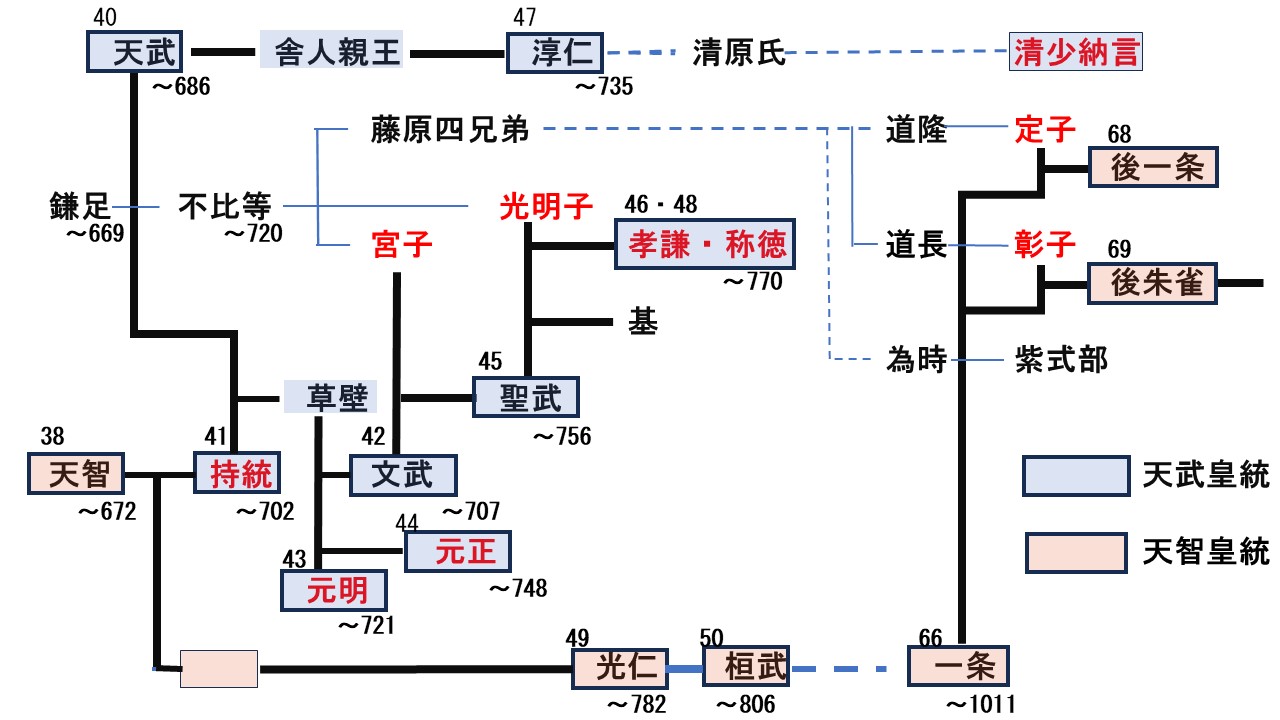

俶俫俲戝壨僪儔儅乽岝傞孨傊乿偵乽巼幃晹偲儔僀僶儖惔彮擺尵乿偑弌偰偔傞丅堦忦揤峜乮嵼埵惣楋986乣1011乯偺拞媨乮偱偁偭偨乯掕巕偵巇偊傞惔彮擺尵偲丄乮怴偨偵乯拞媨偲側偭偨乮摗尨乯彶巕偵巇偊傞巼幃晹偑儔僀僶儖偺彈棳壧恖偲偟偰昤偐傟偰偄傞丅

偙偺儔僀僶儖娭學偺墦場偺堦偮偼乽恜怽偺棎乮686擭丄揤抭偲揤晲偺憟偄乯偵偝偐偺傏傞乿偲偄偆偺偑杮榖偺僥乕儅偩丅乽偦傫側300擭慜偺儔僀僶儖娭學偑側傫偺娭傢傝丠乿偲偄偆側偐傟丄暋嶨偩偑墑乆偲懕偄偨楌巎偑偁傞丄偲偄偆偺偑昅幰偺拲栚偡傞偲偙傠丄楌巎偺柺敀偝偵岝傪摉偰偨偄僥乕儅側偺偩丅

乽枍憪巕乿偵偼彮擺尵偺乽朤娤幰揑斸昡惛恄乿丄乽尮巵暔岅乿偵偼巼幃晹偺乽挬掛拞悤偺僪儔儅僠僢僋側摉帠幰娤乿偑昞尰偝傟偰偄傞丅杮恖払偼堄幆偟偰偄側偄偑偙傟偵偼乽擇恖偺慶偺儔僀僶儖亀揤抭偲揤晲亁偐傜巒傑傞挿偄挿偄堦懓偺楌巎乿偑斀塮偝傟丄偦偙偵崻嵎偟偨乽暋嶨側儔僀僶儖姶乿偑僪儔儅傪枴傢偄怺偄傕偺偵偟偰偄傞丄偲昅幰偼巚偆丅

愢柧偝偣偰偄偨偩偙偆丅

仠 惔彮擺尵偼揤晲宯屻遽

惔彮擺尵偼惔尨巵偺堦懓偱丄偦偺慶偼揤晲揤峜-幧恖恊墹乮屆帠婰曇嶽幰乯丅惔尨巵傪帓惄偝傟偰恇愋崀壓偟偨堦懓偱偁傞丅惔乮尨乯彮擺尵偼偄傢偽揤晲宯側偺偱偁傞乮揤晲10悽懛丄揤晲偐傜300擭屻乯丅

惔彮擺尵偼揤晲宯丂乮忋曈乯

偦偺惔彮擺尵偼堦忦揤峜偺拞媨掕巕乮偺偪峜巕抋惗偱峜岪乯偵巇偊偨丅堦忦揤峜偼揤晲宯偱偼側偄丅偦偺慶偼揤抭偩偐傜揤抭宯偱偁傞乮揤抭11悽懛乯丅偦傕偦傕揤抭宯偲揤晲宯偲偼丄丄丄丠

300擭慿傞偑丄揤抭偲揤晲偼孼掜側偑傜拠偑埆偐偭偨偲偄傢傟丄揤抭曵屼偺偺偪戝桭峜懢巕偲戝奀恖峜巕偑憟偄乮恜怽偺棎乯丄彑偭偰懄埵偟偨偺偑揤晲揤峜偩丅揤晲宯峜摑偼100擭懕偄偨乮暥晲丒惞晲側偳乯丅偦傟傪巟偊偨偺偑摗尨晄斾摍偲偦偺巕巐孼掜傜偩乮師愡乯丅摗尨巵偺戞堦師塰壺偺帪戙偩丅偦偺100擭娫揤抭宯墹懓偼杤棊偟偰偄偨丅

偲偙傠偑丄揤晲峜摑偑惞晲丒徧摽偵宲巏偑柍偔愨偊偨丅揤晲宯偑愨偊偨偺偱丄摗尨巵乮摗尨昐愳乯偼巆懚揤抭宯墹懓偐傜岝恗揤峜傪梚棫偟丄偦偺巕姾晲揤峜埲崀傕巟偊偨偐傜揤抭宯偑尰揤峜壠傑偱懕偄偰偄傞丅摗尨巵偼巟偊傞庡嬝傪揤晲峜摑偐傜揤抭峜摑偵忔傝姺偊偰偄傞偙偲偵側傞丅

仠 摗尨巵偼揤抭攈偱偼側偐偭偨偐丠

乽揤晲峜摑100擭傪巟偊偨偺偼摗尨晄斾摍偲偦偺巕巐孼掜傜乿偲慜弎偟偨丅偟偐偟曄偠傖側偄丠丂偦傕偦傕晄斾摍偺晝偼姍懌偩丅姍懌偼揤抭偺廳恇丅揤抭偑曵偢傞偲揤抭宯偲揤晲偼憟偄乮恜怽偺棎乯揤晲偑彑偭偰揤峜偲側偭偨丅偄傢偽乽揤晲偼揤抭宯傗晄斾摍偵偲偭偰揋曽乿偱偼側偄偺偐丠丂偦偺晄斾摍偑乽揤晲峜摑傪巟偊傞偲偼恊晄岶乿偱偼側偄偺偐丠

偙傟偵偼帠忣偑偁傞丅恜怽偺棎偺攕杒偱揤抭宯墹懓丒偦偺廳恇摗尨巵偼杤棊偟丄晄斾摍偼梒偐偭偨偐傜敱偼柶傟偨偑抧曽偵昇嵡偟偰偄偨丅側傫偲偐怑傪摼傛偆偲嬤偯偄偨偺偑帩摑揤峜偩偭偨丅

帩摑偼揤晲曵屼偺屻丄梒偄憪暻峜巕偺懄埵傑偱偲拞宲偓偲偟偰峜埵偵偮偄偨偑丄懠揤晲峜巕傪扴偖揤晲宯墹懓偺拞偱屒棫偟偰偄偨丅愴偄偺憡庤偼揤晲宯墹懓偩偭偨偐傜晄斾摍偑斀揤晲攈偩傠偆偑婥偵偟側偐偭偨丅傓偟傠丄帩摑偼庒偄晄斾摍偺拞偵乽偐偭偰晝揤抭偲嫟偵慼変巵柵朣乮壋枻偺曄乯傪惉岟偝偣偨姍懌偺抭杁乿傪尒偨偵堘偄側偄丅帩摑偼偦偺乽庒偒抭杁丒杁棯乿傪帺恎偺尃椡偲憪暻偺埨慡傪妋棫偡傞堊偵丄嵟弶偼棤曽偲偟偰丄宱尡傪廳偹傞偵廬偭偰彊乆偵晄斾摍傪昞晳戜傊堷偒弌偟偰傗偭偨丅偄傢偽擇恖偼乽屳偄偵惗偒巆傝傪搎偗偨怴偨側庡廬娭學乿傪抸偄偰偄偭偨偺偩丅

仠 摗尨巵偼拞宲偓攈

晄斾摍偼惌奅傊偺庤妡偐傝傪帩摑偵尒弌偟偨丅乽晝姍懌偲庡嬝揤抭偺柡帩摑揤峜乿偼嵟弶乽偦傟偟偐側偄傢偢偐側庤偯傞乿偵偡偓側偐偭偨丅偟偐偟乽帩摑偼帺暘偺峜巕憪暻傪懄埵偝偣偨偄拞宲偓彈掗乿偑岲搒崌偩偭偨丅拞宲偓彈掗偼昞偱崉榬傪怳傞偊側偄暘丄棤曽偺杁恇丒杁棯傪昁梫偲偟丄偩偐傜帺暘偺妶桇偺梋抧偑偁傞偐傜偩丅

晄斾摍偲巕巐孼掜傜摗尨巵偑巟偊偨揤晲峜摑偼100擭偵媦傫偩丅

揤晲乗帩摑乗尦柧乗暥晲乗尦惓乗惞晲乗岶尓乗弤恗乗徧摽乮岶尓廳釴乯

偙偺峜摑偵偼拞宲偓彈掗乮愒帤乯偑懡偄丅偦偺棟桼偼峜摑傪庣傞堊偵梒偄揤晲宯峜巕偑懄埵偡傞傑偱偺拞宲偓偺彈掗偑懕偄偨偐傜偩丅帩摑偼憪暻峜巕乮憗錓乯傪丄尦柧偽暥晲乮憪暻偺梒峜巕乯傪丄尦惓偼惞晲乮暥晲偺梒峜巕乯傪丄徧摽偼峜巕抋惗傪懸偮堊偵偦傟偧傟拞宲偓偲偟偰懄埵偟偨丅摗尨巵偼拞宲偓傪梚棫偟曗嵅偡傞柤栚偱塃戝恇乣娭敀丒愛惌傑偱堷偒忋偘傜傟丄柡傪揤峜斳偵憲傝崬傫偱奜愂慶晝偲側傝丄尃椡偲師戙揤峜慖弌偵娭傢偭偨丅乽揤晲峜摑堐帩乿偑栚揑偱偼側偔丄拞宲偓攈傪巟墖偡傞偙偲偵傛偭偰乽帺恎偺尃椡傪摼傞偙偲乿偑栚揑偩偭偨傛偆偵尒偊傞丅

仠 帩摑丂揤晲攈偐傜揤抭攈傊

帩摑偼揤晲峜岪偱偁傞偐傜揤晲攈偱偁傝丄乽憪暻峜懢巕丒暥晲乮懛乯丒惞晲乮慮懛乯丒岶尓乮惞晲峜彈/徧摽乮廳釴乯乯偼偄偢傟傕揤晲峜摑乿偲峫偊傜傟偰偄傞乮掕愢乯丅偟偐偟丄嵟屻偺徧摽偑乮拕峜巕柍偔乯屻宲偵揤抭偺懛偺岝恗傪巜柤偟偰揤抭宯暅妶偵摴傪奐偄偨偙偲偐傜丄昅幰偼暿偺夝庍傕偁傝摼傞偲埲壓偵採埬偡傞丅

偦傟偼乽帩摑偼揤晲曵屼屻偺懄埵乮拞宲偓乯乿偺崰偐傜丄揤晲峜摑偺宲懕傛傝偼丄乽帺恎偺寣摑丄懄偪揤抭峜摑攈偵揮偠偨乿偲偡傞夝庍偱偁傞丅偙傟偼暿偺昞尰傪偡傟偽乽揤抭乮晝乯亅揤晲乮拞宲偓乯亅帩摑乮揤抭峜彈乯亅暥晲乮帩摑拕懛乯亅揤柧乮揤抭峜彈乯亅揤惓乮揤抭懛乯亅惞晲乮帩摑拕慮懛乯乿傪乽揤抭峜摑乿偲尒橍偟丄乽揤晲偼偦傟偵摓傞傑偱偺拞宲偓揤峜乿偲尒橍偡夝庍偱偁傞丅

揤晲峜摑乮惵乯偲揤抭峜摑乮@偍噊偂丂乮嵞宖乯

偙傟偼廬棃偺乽彈掗偼拞宲偓乿偺夝庍偐傜乽彈掗偼昁偢偟傕拞宲偓偱偼側偄丄揤晲偼揤抭峜摑偺拞宲偓乿偲尒橍偡怴夝庍傪堄枴偡傞丅摉帪偺拞崙弶偺彈掗乽懃揤晲岪乿乮690乣705乯偺弌尰偵怗敪偝傟偨敪憐丄嫲傜偔晄斾摍偺擖傟抦宐偩傠偆丅

仠 摗尨巵丂杮壒偼揤抭攈

晄斾摍乣摗尨巵偼揤晲峜摑傪巟偊傞夁掱偱尃椡傪彾埇偡傞偲乽揤晲墹摑偺抐愨傪婡偵揤抭宯傪棫偰偨乿偲慜弎偟偨丅傕偼傗峜摑偑揤晲宯偱偁傞昁梫偑側偔丄悐戅偟偨揤抭宯傪墴偟棫偰偨曽偑尃椡庡摫尃傪嫮壔偱偒偨丅傑偨丄揤抭峜摑傪暅妶偱偒偨摗尨巵偵偲偭偰乽揤抭峜摑偺慶揤抭偲摗尨巵偺巒慶姍懌偑屌偔寢偽傟偨庡廬偱偁偭偨偙偲乮壋枻偺曄乯乿偲寲揱偡傞偙偲偑尃椡婎斦偺惓摑惈偺徹乮偁偐偟乯偲側偭偨丅

峜摑偑揤抭宯偵戙傢偭偰200擭乮徚挿偼偁偭偨偑乯丄堦忦揤峜乮揤抭11悽懛乯偺帪戙偵摗尨巵偼柡傪拞媨偵憲傝崬傫偱嵞傃奜愂慶晝偲偟偰嵞搙堦懓塰壺偺捀揰傪抸偄偨乮摴挿偼姍懌11悽懛乯丅偦傟偑尰嵼傑偱懕偔揤抭宯峜摑偲偦傟傪巟偊偨摗尨屲愛壠偺斏塰偵宷偑偭偨偲傒傞丅

仠 巼幃晹偲惔彮擺尵

堦忦揤峜偼摗尨巵挿幰偺愛惌摗尨摴棽偺柡掕巕傪拞媨偵寎偊偨丅摴棽偑杤偟偨傝掕巕偺弌壠憶偓偑偁偭偨傝偟偰丄傗傓側偔堦忦揤峜偼巵挿幰傪宲偄偩摴挿偺柡彶巕傪怴拞媨偵寎偊偨丅偦偺彶巕偑擖撪偟偨偦偺悢擔屻偵掕巕偑峜巕傪弌嶻偟偨偺偱掕巕偼柤栚忋峜岪偲偝傟丄幚幙揑偵偼擇拞媨暲棫偺傛偆側忬懺偑偮偯偔偙偲偵側傞丅

惔彮擺尵偲巼幃晹傪偲傝傑偔恖柆乮塃敿丄嵞宖乯

掕巕偺彈屼偺堦恖偵惔彮擺尵偑嫃偨丅慜弎偟偨傛偆偵惔彮擺尵偺慶偼揤晲宯丄巇偊傞掕巕偼乽揤晲宯傪恇愋崀壓偵捛偄崬傫偩摗尨巵乿偺帪偺摗尨摴棽偺柡丄偦傟偑巇偊傞堦忦揤峜偼乽摗尨巵偑揤晲宯偐傜忔傝姺偊偨揤抭宯乿丅偁傜偨側拞媨彶巕偼摗尨摴挿偺柡丄偦傟偵巇偊傞巼幃晹偼朤棳側偑傜傕摗尨堦懓丅偦傟偧傟偺慶偼儔僀僶儖孼掜揤峜偲偦偺媡揮傪墘弌偟偨場墢偺摗尨巵偱偁偭偨丅

偦偺場墢榖偼惔彮擺尵傕巼幃晹傕擔杮彂婭丒懕擔杮婭丒枩梩廤側偳偵捠偠偰偄偨偐傜側傫偲側偔偼抦偭偰偄偨偼偢偩偑200乣300擭傕愄偺榖丅擇恖偼偦偺慶偺偙偲偱儔僀僶儖堄幆傪帩偭偨偺偱偼側偄丅暿偺宍乽枍憪巕偲尮巵暔岅乿偱乽帪偺儔僀僶儖彈棳壧恖乿乽暲棫偟偨擇拞媨偺彈屼擇恖偺偝傗摉偰乿偲偝偝傗偐傟偨丅

偟偐偟偦偺擇偮偺彂偺撪梕偲棫媟揰丄惔彮擺尵偺乽朤娤幰揑斸昡惛恄乿偲巼幃晹偺乽挬掛拞悤偺僪儔儅僠僢僋側摉帠幰娤乿偼柧傜偐偵杮恖払偼堄幆偟偰偄側偄偑乽擇恖偺慶偺儔僀僶儖亀揤抭偲揤晲亁偐傜巒傑傞挿偄挿偄堦懓偺楌巎乿偑斀塮偟偰偄傞丄偲昅幰偵偼姶偠傜傟傞丅偦偟偰偦偙偵怺偔崻嵎偟偨乽暋嶨側儔僀僶儖姶乿偑崱擭偺俶俫俲戝壨僪儔儅傪枴傢偄怺偄傕偺偲偟偰奆傪妝偟傑偣偰偄傞偲巚偆師戞偩丅

偙傟偐傜偺乽岝傞孨傊乿傪偦傟偧傟偵妝偟傒傑偟傚偆丅

戞45榖丂丂丂丂丂椆

栚師傊 丂丂 慜榖傊 丂丂 師榖傊__________________________________